前言:早在两千五百年多前,古希腊海洋学家狄未斯托克曾言:“谁控制了海洋,谁就控制了一切。”,这话放在今天自然是颠不破的公理。但也许是骨子里农业民族的基因束缚了我们的原动力,华夏先民对于蔚蓝色的热忱的确较之古希腊、古腓尼基或近代英国日本等海洋民族有所不如。

尤其在明清“海禁”政策的笼罩下,中国几乎关上了与世界沟通交流的大门,但这并不意味着我们的先民会望洋兴叹,不管是近海渔业养殖、海岛开发或者是对外贸易,在官方明令禁制的大背景下依然取得了不小的成绩。

民间对海洋资源的开发和利用往往是基于利益,我国沿海地区海岸线曲折多港湾,自古以来渔业和海洋养殖业就很发达,早在春秋战国时期的越国先民就启动了“饭稻羹鱼”的小资生活,想拦下吃货民族对于海鲜的渴望绝对是天方夜谈。

“种”海鲜:早期的海洋养殖业

“亦复有细民,并海施竹牢。采缀中其间,冲激肆风涛。咸卤与日滋,藩息依江皋。”--宋.梅尧臣《食蚝诗》

这里的“种”是借用农业种植的语言表述水产养殖,是指用石、竹为基质人工养殖牡砺、蚝的技术,早在南宋时在东南沿海就以养殖江姚柱,宋代方勺《泊宅篇》曾记载“取砺房置石基上,岁之延蔓相粘”,“即多取砺房,散置石基,益胶固焉。”

现代生蚝养殖

至明清时,海禁政策力图将渔民们控制在近海作业,使得沿海各地的渔业人口过剩和海洋渔场面积不足的矛盾显得突出起来,近海及沿岸渔场面积就变得非常珍贵。为了获取极为有限的生产空间以维持生计,广大的渔村渔民遂纷纷“画海为界”,自行管理海洋渔业和滩涂资源。

为什么要自行管理呢?因为海洋不是土地,没有官府的土地凭证作为保障,类似于洞庭湖的水面,谁也没有独家使用权。所以在物权观念尚不发达的明清时期只能以宗族为单位进行占领、管理和生产了,个体家庭的渺小根本罩不住。

“海港腥鲜,贫民日渔其利,壕蛙鱼瞥蜡田蛙涂,濒海之乡,画海为界,非其界不可过而问焉。越粤以渔,争竞立起,虽死不恤,身家之计在故也。”--道光年间《厦门志》

上文的争斗大致与内陆地区两个村庄之间因争夺水源而发生的械斗一般无二,都是对生活资源的争抢,官府也只能和稀泥。因此,所谓的“画海为界”也不可能由政府公平划分,而是由几家乡绅士豪所瓜分,一般的渔民往往只有租佃的权利。

清康熙素三彩渔夫捕鱼图

“立认佃字人洋岱乡林启观... ...等,今向丁大宗给出海坪土名丁分港一所,前去用工修筑,开垦成田收粟。言约每年完纳硬租一十八担,每担重一百斤,不论年岁丰歉... ...其海坪仍还丁大宗。今欲有凭,同立认佃字一纸付执为照。 道光三年六月*日同立认佃字抹元观书”

以强宗大族为单位对海洋滩涂进行开发与经营管理,这是其资源的特殊性造成的,与此同时,民间的海洋资源观念无疑是领先于朝廷的,他们会以自己的观念和方法经营管理海洋资源,体现了他们面向海洋的精神和观念。

“赶”鱼汛:挡不住的“下海”热情

实际上这种不公正的海洋渔场领域归属的划分行为在当时便是相对的、有时间性的。当渔汛来临的时候,沿海渔民便颇有一番“凑一波人过马路”的理念,他们依靠集体的力量不仅冲破了个人的海界、村界、乡界、县界,而且还冲破了府界和省界,往往数省的渔民共同进行。

“国初立法,寸板片帆不许下海。百八十年以来,滨海之民,生齿蕃息,全靠渔樵为活,每遇捕鱼之月,巨艘数千,议者每欲绝之,而势有难行,情亦不忍也。”--明《条处海防事宜仰祈速赐施行疏》

面对渔民集体力量的冲击,不但乡宦无法阻挡,而且官方欲对此加以阻挡亦“势有难行”,在每年舟山渔场的黄花鱼汛中,不但苏松渔民蜂拥而至,浙江宁波、台州和温州的大批渔民也纷然而入。正如顾炎武所说:“盖淡水门者,产黄鱼之渊蔽。每岁孟夏潮大势急则推鱼至涂,渔船则于此时出洋捞取,计宁、台、温大小肛以万计,苏松沙肛以数百计……孟夏取鱼时繁盛如巨镇。”

每条渔船都是一户人家的生计

总而言之,海禁只是一张无形的牢笼,并不足以束缚住人们追求美好生活的向往,“画海为界”是海禁政策下海洋渔场面积过小和渔村渔业人口过剩矛盾的必然产物,这种由地方豪强依势瓜分公海渔场领域归属权的行为毕竟是与广大以海为田的渔民求生存发展的愿望极相矛盾的。而此种情形非独明初百八十年才有,可以说除清初迁界二十余年全面禁绝外,整个明清时代的其他时期皆是如此。这一方面体现了海洋渔业对于国计民生的重要性,另一方面也有着民间自行管理的特征,这无疑是领先于官方的。

海岛在中原王朝眼中一般属于化外之地,丝毫没有纳入“王土”范畴的概念和必要性,历史上往往用于发配囚犯,比如沙门岛,或者逃亡之地,比如秦末的“田横五百士”。

但说起对于海洋的开发,海岛永远是绕不开的重点,由于生产力落后,人们对海洋和海岛的认识只能是鱼盐之利和舟揖之便,海岛的开发也只表现为简单的渔业、农业、畜牧业、盐业等几种模式。直到明中叶以后,岛屿带的开发才由传统简单的模式向农业、渔业、畜牧业、盐业、工业、商业和贸易等多样并举的开发模式转变。

渔业的延伸:海禁下的岛屿定居

“夫地平坦则易治生路” “此旧居乐土也,夫去死乡就乐土谁不欲之?”--明许挺《地方事宜疏·海防》

这两句话体现民间海洋拓殖的初衷:在海岛居民中,占主导地位的是较长时间在岛上居住,从事农业、渔业、贸易等经济活动的海洋群体。他们入居海岛的原因,主要是被海岛上丰富的资源所吸引,他们开发海岛是以谋生为目的。

早期开发的海岛大都为面积大、资源较丰富、位置较好的岛屿。开发的过程一般是:先是渔民乘船出海捕鱼,捕鱼的过程中发现那些离岸较近的海岛,就以这些岛作为临时休息、修补渔船、渔具的地方。假如该岛比较大,又有淡水,人们就可能在岛上定居下来,渔汛来的时候出海捕鱼,平时则从事农业或畜牧业或盐业,许多海岛就是由渔民从事海上捕捞开发出来的。

根据朱正元《浙江省沿海图说》的记载,明中叶舟山、镇海、爵溪、石浦等地的海岛均有渔民定居,舟山作为传统渔场甚至吸引了周边省份大量渔民前往,清代福建渔民在舟山建有“八闽会馆”,同时还参与了当地的“人和公所”、“永安公所”及“渔商公所”的建造。直到今天舟山群岛还有许多会讲闽语的人口,他们是福建移民的后裔。

今天的洞头列岛是中国十二个海岛县之一

洞头列岛在春秋战国时期已经有人在那里居住,唐宋以前的居民属半定居性质。到明清以降,每逢海汛渔民便在岛上搭寮棚,汛后返回大陆,以后逐渐定居下来。

土地开发:农业和渔业的结合

移民是否定居开发的先决条件是该地是否有水源,是否有耕地,水陆交通是否方便。因此,“势高而近溪涧淡水”,具备“天泉水掘”的“易开平原”或山脚坑口,就成为移民优先选择的对象。

由于海岛距离大陆有近有远,故距离大陆较近的海岛得以最早开发;在同一海岛内部,也是地理条件和交通便利的地方得以优先开发。在开发的过程中,一方面同姓同族聚落而居共同开发,另一方面是开发一片完整的岛屿及岛屿群,或自港湾溯江而上,顺着山谷向周边发展,许多岛屿是以农业模式为主开发出来的。

康熙浙江通志海防团

崇明岛在明洪武二年改州为县,“地之宜作蓝靛、韭、大蒜、编芦席以为业,故多商旅。”,当年无数双桅巨舰往来于南洋、北洋。然而海禁政策颁布之后“土痔民贫,自本分农业外,惟赖渔樵。”,但这些都没有影响到崇明岛的人口定居。

以金门岛为例,明清时期已是人口众多,村庄遍布,不仅开发较早的西部、东北部相当繁荣,就连自然条件较差的东南部也有了不少的村落。当时金门本岛被划分为十七、十八、十九三个都,洪缓的《沧海记遗·山川之记第一》对当时土地开发的情况作了较为详细的记载:

“同安之为都五十有二,而语洲为翔风里,三都隶焉... ...太武山之东为十八都,其山自石门关而下,尽于凤山... ...太武之南有双山,其西南为十九都... ...”

可见明代中叶以后,金门岛已基本上开垦出来,形成了大大小小的聚落群,而金门的发展很快辐射到了澎湖列岛。根据杨树清先生《金门族群发展·澎台卷》记载:很多金门移民前往澎湖入籍开垦土地。如澎湖二嵌陈氏聚落、沙港欧氏宗族、乌嵌洪氏宗族等等,他们在澎湖开垦了很多土地。

商人兼海盗:贸易对朝贡的取代

到了明代中叶,由于中国沿海地区社会动荡,海防式微,明政府的社会控制力下降,以民间性、地方性形式出现的海洋社会经济孕育发展起来。新型民间海上走私贸易逐渐取代了传统的官方朝贡贸易而迅速飘兴,成为海洋经济的主要内容。

倭寇的身份亦民亦商亦盗,以中国沿海居民为主

但这种贸易方式跟海盗有一个共同的特点,即都是非法的勾当,因此从事海上走私贸易者多集海盗与海商两位一体。他们不顾明清政府“海禁”、“迁界”的政令,私造商舶出洋通贸,从事亦商亦盗的活动。比如隆历、万历时期以潮州人、琼州人为主的粤海寇和天启、崇祯时期形成以漳州人、泉州人为主的闽海寇。

“迩来漳泉等处奸民,倚结势族,私造双桅大船,广带违禁军用器,收买奇货,诱博诸夷,日引月滋。”--陈子龙《明经世文编》

沿海港汉曲折,明朝廷难以驾驭的港湾岛屿更成为他们屯驻、接济的重要基地。沿海社会的城乡贫民也视他们为通蔽,航海商旅也随之货贩其上,并以不同方式移民海岛或往来岛陆之间。中国沿海地区周围的海岛有很多是被海上走私贸易者开发出来的。受海洋经济利益的驱使,中国沿海地区居民纷纷造船置货,违禁下海通番。

“林、田、傅三大姓,共一千余家,男不耕作,而食必粱肉,女不蚕丝,而衣皆绵绮,莫非通番接济为盗行劫中得来。”--俞大猷《正气堂集》

与当时而言,海外贸易或者海路打劫都是一本万利的买卖,在丝绸之路受阻的情况下,自南宋走向繁荣的海上丝绸之路显然不会被官方的一纸海禁令所搁浅。由于明朝厉行海禁,原有的通商港口悉被严查,中国海商将货物集散地、交易场所、仓储、补给基地等转移到沿海小岛与偏僻澳湾之处,形成从浙江至广东沿海的走私港网络。比如广东的东莞、涵头、浪北、麻蚁屿;潮州的南澳;福建的走马溪、古雷、大担、旧语屿、海门、金门、崇武、嵋州等地,均为海盗盘踞之地。他们在岛屿上修寮棚,造居舍,建城寨,辟港澳,武装占耕,垦岛荒,经营鱼盐,发展海上贸易,许多岛屿被开发出来。

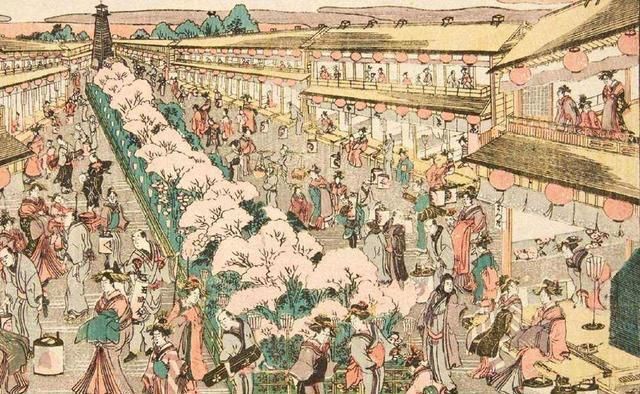

国际贸易方面,与一衣带水的邻邦日本之间的民间贸易也随之发展起来,尤其在明代中后期到清代中国商品经济高度繁荣阶段,如苏州、上海一带的棉纺品,湖州的蚕丝,福建广东的甘蔗、杭州的手工业产品、江西的纸张、安徽的笔墨等等都能在日本市场找得到。

江户时代的日本

而事实上从日本政府看,德川幕府锁国政策的初期,长崎一港仍对中国开放,对于清商船的贸易额和进港船数并不做限制,对清商也十分优待,清商人是在长崎街上行走的唯一外国人,他们到长崎后可以自由投宿于他们所希望的处所,可以与日人自由交易。由于两国政府对两国贸易的重视,这一时期,中日贸易额直线上升,达到两国古代民间贸易史的最高峰。

在“普天之下,莫非王土”的观念下,广袤无垠的大海似乎从未被纳入到朝廷的领土观念当中,然而明清时期民众对于海洋开发是如此的热忱,以至于严酷的“海禁”几乎成为了一纸空文,与此同时,一众“肉食者”们依然忠实地诠释着掩耳盗铃的角色。

结语:官方的缺位,严重的后果

“据福宁所奏,山东一省海岛居民二万余名口,各省海岛想亦不少。当遵照前言,不准添建房屋,以至日聚日众。仍应留心访察,勿任勾结匪徒,滋生事端。”

这是乾隆五十七年的一道上谕,貌似“今上”终于承认海岛开发的事实并着手管理岛民,但这并不意味着国家对于海洋的政策开始转向积极,他们甚至要极力控制开发活动的的进一步扩大,至多是一句“情亦不忍”的同情,可见在统治者的眼里,海洋防御带来的政权稳固永远要大于经济开发。

郑和下西洋:作为时代的先驱,却未能延续下去

其实,无论在海洋的开发,还是开发活动的管理抑或是协调上,民间层面总是领先于国家层面的各种开发和管理手段与行为,总是在民间层面对海洋资源开发利用到一定程度后国家才被动地控制。多数时候,朝廷对于海洋的开发、海岛的领土拓展甚至正常的海外贸易一直是抵触的态度,甚至连接受现有结果也未能做到。

从根本上来讲,双方看到的都是“利”,民间看到的是真金白银的好处,而统治者看到的是来自大海的倭寇等威胁和对未知的恐惧。双方各行其道,所产生的交集毕竟是被动的,官方的缺位即将带来严重的后果。

这样的荣光终将难得一见了

明清时期正是“大航海时代”的方兴未艾之际,也是一个新时代的起点,工业革命虽然还很遥远,却也初露端倪。在先后击败葡萄牙、倭寇、荷兰和俄罗斯之后,两朝的统治者们没能既是顺应时代潮流,反而过起了闭关锁国的小日子,以至于对世界的发展一无所知,直至被“船坚炮利”惊醒那一床春梦。