资料来源:中国循证心血管医学杂志

心律失常是指心律的起源、心跳频率和节律、兴奋传导等任何异常。它通常由器质性心脏病引起,如冠心病、高血压、心肌炎等。然而,它也可能发生在非器质性心脏病中,例如水电解质、酸碱失衡、药物中毒和各种应激状态等。心电图是诊断心律失常的一种简单而准确的方法。体表心电图可以在短时间内诊断大多数心律失常。然而,心律失常的心电图诊断往往因读数错误而被误诊,这给临床医生采取及时合理的治疗措施控制心律失常带来了一定的困难甚至严重的后果。因此,避免心律失常心电图的误诊,及时准确地做出诊断是非常重要的。以下是我在多年工作中遇到的一些心律不齐的例子,很容易被误诊。

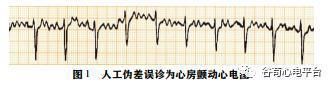

1年人工伪像误诊为房颤

人工伪差可导致类似于心房颤动的心电图表现(图1),这是由心电图跟踪期间的基线偏移引起的。心电图上出现的波形,在心电图跟踪过程中不是由心脏激发的,称为伪差[1]当人为伪影被误诊为心房颤动时,仔细观察显示窦性P波[2]有规律地出现在每个QRS复合体的前面,且R-R间期相等。人工伪影主要是由各种干扰现象引起的。

1.1肌电图干扰

这是最常见的干扰现象由于受试者的精神压力,肌肉在低温环境下不能放松或不自觉的肌肉震颤,某些疾病患者的强迫姿势等。心电图上可形成大小不等的肌肉震颤波。这种干扰波的特征通常是肢体导联比胸部导联重。

1.2非标准操作造成干扰的常见情况:

①受检者的皮肤治疗不能满足规定要求,电极与皮肤接触不良,存在干扰波形甚至无波形,特别是当数字心电图仪要求电极与皮肤有高接触条件时。

②电极放置位置不合适。例如,肢体电极被放置在关节的骨隆起处,导致类似于电极分离的基线不稳定波形。

③电极与金属检查床、手表、钥匙、手机等金属物体的接触。、或胸部吸引球(儿童或较小的胸部)之间的接触会产生干扰波形[3]

2年高U波误诊为ⅱ型房室传导阻滞(ⅱ型AVB)

当U波增加且幅度超过或等于同一个导联T波时,心电图很容易误诊为ⅱAVB(图2)两者的区别在于增加的U波和窦性P波具有不同的形状。铀-磷间距不同于磷-铀间距;增加的U波在V3导联中尤其明显。

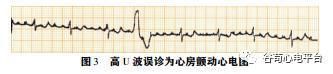

3年高U波误诊为房颤

当U波的振幅增加(主要见于低钾血症)几乎等于T波和P波(TPU现象)时,心电图基线似乎消失,这很容易被误诊为房颤(图3)。仔细观察发现以下差异:R-R区间是均匀的;窦性P波在QRS综合征前有规律地出现,P-R间期基本相同。

4年高钾血症窦-室传导心电图误诊为室性心律

当血清钾增加7。0 ~ 7.9 mmol/l由于各种原因,心房肌可被抑制,并可发生心房静止。此时,心电图显示窦-室传导模式[4(图4),即窦p波消失,且在量表中出现加宽的QRS波,类似于室性心律。仔细分析有以下特点:

①随着血清钾浓度的增加,心电图中P波的振幅逐渐减小甚至消失,QRS波随着血清钾浓度的增加而逐渐变宽。

②T波像“帐篷”一样高耸,底部变窄此时,可能被误诊为室性心律失常,如心率> 100次/分钟,也可能被误诊为室性心动过速。然而,当注意到患者患有引起血清钾升高的基础疾病(如慢性肾功能衰竭尿毒症、ACEI药物补钾、挤压综合征等)时,不难发现QRS波逐渐变宽、P波电压逐渐降低、甚至P波消失、T波升高的症状。)

5年非下行性房性早搏误诊

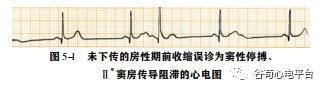

5.1房性早搏不降可误诊为窦性停搏和ⅱ型窦房结传导阻滞

仔细观察发现,非下行性房性早搏后往往有较长的间期,且长间期前的t波明显变形。这是因为非下行性房性早搏常常隐藏在长时间间隔前的t波中而变形,并表现出尖锐、平坦或双峰(图5-1)部分导联T波改变明显,但部分导联难以分辨,易误诊。目前,多导联尤其是12导联同步记录心电图。不难发现,长间隔前的T波在某些导联上有明显的变形。当心电图有长间期时,应观察长间期前的T波形态,确认长间期内(除ⅱAVB外)是否有规则的P波出现

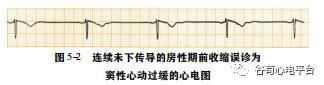

5.2无持续传导的房性早搏易误诊为窦性心动过缓

的原因是心脏舒张早期的异位心房兴奋到达房室交界区,并在该区域遇到绝对不应期。这种房性早搏不能正常下降以刺激心室。仔细观察显示,在ST段或T波上有规则的非下行性房性早搏(图5-2),如果使用食管导联心电图,这很容易识别。

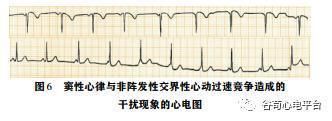

心脏兴奋性(或压力)是心肌细胞对内部或外部刺激做出反应的能力心脏的兴奋性周期性变化。绝对不应期相当于从QRS复合体开始到T波峰值的时间。相对不应期相当于心电图的T波下降段。此时,心脏对一般刺激没有反应。虽然它能对强烈的刺激作出反应,但它的传导速度很慢。在分析各种心律失常时,必须注意共存的干扰现象。图6是连续的描述:窦性节律和非阵发性交界性心动过速竞争,这是发生在房室交界区的生理干扰现象。

7房性早搏伴室内微分传导误诊为室性早搏

房性早搏伴有广泛畸形的QRS综合征可诊断为房性早搏伴室内微分传导。发生的原因是房性早搏引起的不完全心室干扰。如果这种不完全的干扰发生在房室结,房性早搏伴有长时间的干扰性P'-R间期[5]诊断的关键是提前识别出现的异位P波。一般认为,如果提前出现的异位P波之后是变形的QRS综合征,则可以诊断具有心内微分传导的房性早搏。但有时心房和心室的早搏也可能同时发生,此时心室融合波可能发生,也可能不发生。

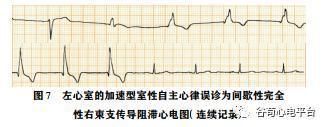

8年左室起源的加速性室性心律失常误诊为间歇性完全性右束支传导阻滞

当心室慢自主节律点的兴奋性增强时(频率60 ~ 100次/分钟),几乎等于或略高于窦房结冲动的频率,这两种心律可以间歇地交替控制心脏。心电图上可以看到窦、心室QRS复合波和心室融合波。在图7中,导联V1以r波为主,这表明异位起搏点起源于左心室,在导联V1中可以看到具有窦QRS复合波和心室QRS复合波之间形态的心室融合波波形,这是由两个心室共同兴奋产生的

9 B型预激综合征误诊为完全性左束支传导阻滞

图8为连续追踪:导联V1为Rs型,s波明显钝,导联V5为rS型,QRS > 0.12 s,易误诊为完全性左束支传导阻滞[7]两者的区别在于预激综合征的P-R间期小于0。12秒,并且由于房室之间存在特殊的传导纤维,心室被预兴奋,这表现为QRS波开始时的倒退,即QRS波开始时的异常,这是一种特殊类型的心室融合波。由于心室除极序列的异常,左束支传导阻滞在V5和V6导联表现为宽而凹的“M”波或平顶QRS波,在V1和V2导联表现为宽而凹的QRS波或宽的负波。

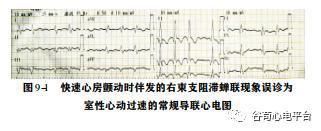

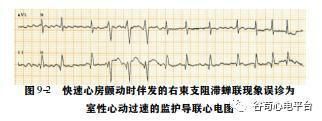

10右束支传导阻滞蝉伴快速房颤现象误诊为室性心动过速

蝉现象是指在心脏兴奋的传导方向上出现两条传导通路。一条路径处于不应期,并且发生正向传导的功能性阻断,这导致激励向下传递到另一条路径,同时产生到阻断路径的隐性传导,导致路径在下一个激励到达时再次经历功能性阻断。这种现象被称为“蝉”现象[8]在心脏传导系统中,只要有两条通路,蝉现象就会发生。蝉现象在左右束支之间最为明显,其本质是隐性传导。

图9-1和图9-2分别为常规导联心电图和监测导联心电图:常规导联心电图V1可见到连续、增宽的右束支传导阻滞型三相QRS波,类似室性心动过速;在监测导线中可以看到单一和连续的加宽QRS波。诊断为快速房颤伴右束支愈合

鉴别点:室性早搏或室性心动过速的QRS综合征在94%以上的V1导联中为单相或双相。此外,室性早搏或室性心动过速具有准代偿间期和心室融合波等特征。心房颤动伴有束支瘢痕化。85%的持续性功能性阻滞为右束支阻滞型,这与右束支的不应期长于左束支有关。在右束支功能性阻滞时,70%的V1导联QRS复合波表现为三相波,只有30%表现为单相波或双相波。临床上,洋地黄中毒易导致室性早搏或室性心动过速,而洋地黄的剂量不足以引起瘢痕形成。

结

心电图是临床诊断心律失常最常用的手段。该方法简单快速,但由于各种原因,误诊也很常见。笔者根据多年的临床心电图分析和实践经验,对上述心电图实例进行了分析和总结,并总结出误诊原因如下:

①操作不规范:患者皮肤干燥、与心电图机接触不良、电极与金属物品接触、心电图机导线缠绕打折、过冷环境、手机信号干扰等因素都会导致心电图伪差(2)误操作造成的误诊(如左右上肢导线反向连接)

(3)看地图不仔细,分析不认真

④心律失常的基础理论不牢固,缺乏鉴别诊断能力。

⑤脱离临床,仅通过心电图诊断

⑥没有对一些类似的心电图进行仔细分析,得出了武断的结论因此,为了避免心电图的误诊和延误治疗,临床和心电图工作者必须不断学习,耐心细致,认真分析,去伪存真