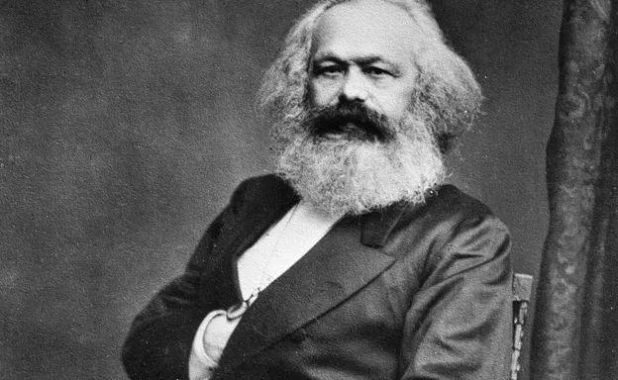

马克思在《论普鲁士书报检查制度》上说:

“新闻自由就是人类自由的实现。

没有新闻自由,其他一切自由都会成为泡影。”

余定宇先生说,“新闻自由”这个全世界宪法里的原则,竟产生于200多年前在纽约发生的一个小小的“曾格案”。

这宗经典案例发生在1735年。

故事的主角是个出版商,名字叫约翰·彼得・曾格(J. P. Zenger)。

英国政府控告他在《纽约周刊》柯斯比。

如果这些指控能够成立,那么,在那个年代,曾格就将面临着被判处“煽动叛国罪”的极刑。

而案件的实情又是怎样的呢?

原来,曾格只是一个普普通通的印刷商兼《纽约周刊》的发行人。当时,纽约的新总督柯斯比贪婪成性,不择手段的多方敛财,于是,在纽约的政界掀起了一股“反柯”的风潮。

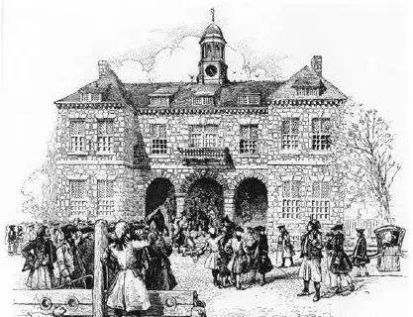

他们给《纽约周刊》投来许多篇讽刺柯斯比的评论、漫画,而曾格本着“言论自由”的原则,是“来稿照登”。于是,柯斯比勃然大怒,他下令全城大搜查,没收了这几期《纽约周刊》,并在市政厅前面广场上当众焚烧。然后,他把曾格逮捕了,关在纽约市政厅的地牢里,再然后,就开庭审判。

审判开始时,形势对曾格非常不利:

他老老实实地承认,这些报纸是他印刷并出版发行的。

于是,检察官便认定——曾格须负上全部“诽谤罪”的责任。

曾格的朋友们星夜给他从费城请来了一位大律师——安德鲁・汉密尔顿。

汉密尔顿被逼到了悬崖上。

但汉密尔顿绝非是一个等闲之辈,他能被称为当时美洲最有名气的律师,并不是浪得虚名。

当此案面临着一个绝境的时候,他思前想后,想到了陪审团。

他意识道,“曾格案”最后的机会,就在于鼓动陪审团造反,鼓动陪审团不按现行法律而是按自己的良知来判决,去对法官说“不”!

对政府向不同政见者的残暴压迫说“不”!

如果能做到这惊险的一跃,那么,这案子便最终能改写历史,并将被永载史册、永垂不朽!

于是,200多年前,在那个纽约旧市政厅里面,诞生了美国司法史上一篇最伟大的演说。

汉密尔顿在结案陈词时,用满腔激情,面对着12位陪审员慷慨激昂地说:

“你们有权用自己的眼睛去看!

用自己的耳朵去听!

用自己的良知和理解,对自己同胞们的生命、自由或财产作出负责任的裁决!

摆在你们面前的,不仅仅是一个可怜的印刷商的案件,也不只是纽约的案件,它事关美洲大陆每一个自由人的生活,这是一个事关自由的案件!

我毫不怀疑,你们今天的行为,将奠定一个保护我们自身、我们后代和我们邻人的神圣基础。

法律已经赋予我们一项权利一一那就是自由!

让我们自由地说出真实、写出真实,暴露和反对这块土地上的专制!”

这番闻所未闻、振聋发聩的伟大演说,深深地震撼了每一位陪审团成员的良心,也震撼了法庭上的每一个人。

最后,他终于成功地引发出一场英美法律史上最富革命性的变革一一陪审团的12名成员,居然会集体破天荒地第一次“目无法律”、置现行的法律规定于不顾,并置大法官的再三教导于不顾,对“曾格有罪或是无罪”的问题,全体一致地说出一个斩钉截铁的字:

“NO”

这个“NO”字一说出口,500年的法律风云顷刻为之变色。

500多年来,英美法系中陪审团的作用,一贯都只是局限在现行法律的规定下,在法官的摆布下,去对被告人有罪无罪的问题说个简单的字YES,或者NO。

由于那时的法律观点认为:只要是公开攻击某个人的荣誉就是“诽谤”,不管你说的是真的还是假的。

因此,审判一开始时,大部分人都认为,曾格被作出“有罪”的判决是必定无疑的。

但现在,陪审团,这个昔日法官手中的傀儡,在汉密尔顿演说的激励下,却突然间化作了“公众的良心”。

他们毅然决然地大步跨越了僵化陈腐的旧法律规定,第一次,自定了一条新的法律原则——“新闻自由”,并第一次以法庭主人的身份,来行使那项本来仅属于法官的“自由裁量权”,勇敢地作出了一个公正的裁决——无罪。

据说,当时的法庭上,全部的法官、检察官都被惊呆了,而全场的群众却发出了一阵阵热烈的欢呼!

本案戏剧性的审判结果,很快就传遍了北美十三州,并越过三千公里的大西洋迅速传到了英国。

不管它传到哪里,引起的都是一片热烈的支持。

余定宇先生说,这宗小小的“曾格案”,在人类法律史上,奠定了两个伟大的法律原则。

一个是“新闻自由”原则,另一个是“陪审团否决权”。

这两个光辉的法律原则,后来,在美国和英国的宪法中都得到了确认。

尤其是那条伟大的“新闻自由”原则,200多年来,更远远超过了英美法系的疆界,而写入了全世界大多数国家的宪法中。