这几天,一个关于婚姻法的新解释,炸了。

17日,《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》(简称“新解释”)发布,对婚姻法司法解释24条作出进一步解释,

之所以这条解释会引起这么大的反响,是因为民间对“24条”积怨已久。司法实践中,法院往往裁决:

根据中国裁判文书网的公开数据,民间借贷纠纷被判定为夫妻共同债务的案件,2014年和2015年连续两年高达7万余件,2016年更是猛增至12万余件。而在10年前,类似的判例不超过100件。

据调查显示,

法律当前,怎么办呢?“谁叫你运气不好?”“谁叫你眼光不好?”

甚至,民间还出现了婚姻法24条的受害群体维权;他们的诉求,就是“共债共签”。

一,

我来简化表达一下:夫妻单方面的借债(超出家庭日常生活所需的),需要由债权人证明这笔债是夫妻两个人花的、或者夫妻两个人都同意的;如果债权人不能证明,就只能算是单方借的,没法向另一方讨债。

说得更明白,那就是“共债共签”了:大一点的帐,需由你们夫妻两个共同签字证明才能借,否则以后你们头一缩、不认了怎么办?

二,

这些新解释一出来,很多人舒了口气,包括我。这是对之前的“24条”的法律漏洞的一个弥补。至少,一方没有办法瞒着另一方借贷高额欠债,也减少了骗婚或婚内欺诈的可能。

不过,站在不同的利益方,就有可能有不同的看法;对此,就有人严重不同意。比如沈彬老师。这次,他写了一篇《最高法说“共债共签”,以后要带着结婚证、老婆去签合同吧》来阐述他的反对意见,认为“共债共签”多此一举。

这话没错。但是放在配偶方来看,就未必了。这也是小马奔腾李明的遗孀不服的地方:尤其现在的资本运作动不动就以数亿来计算的情况下。

既然这样,更要“共债共签”才公平了呀!怕一个人签借款,最后却由两个人享福不合理,那么,就由两个人签字啊。签了才有机会享福,就不用担心让对方白白坐享其成了。不签就谁也借不成、谁也赚不了钱、谁也享不了福,不非常合理吗?

这样,才是收益共享,风险共担,谁也占不了谁便宜。

当然,也可以怪女人的眼光不好,不会挑配偶,她这不活该吗。

在我看来,“共债共签”,谁也不多占便宜,谁也不多吃亏,对婚姻的公平,是非常有必要的。一个希望婚姻公正平等的人,是欢迎“共债共签”的举措的。

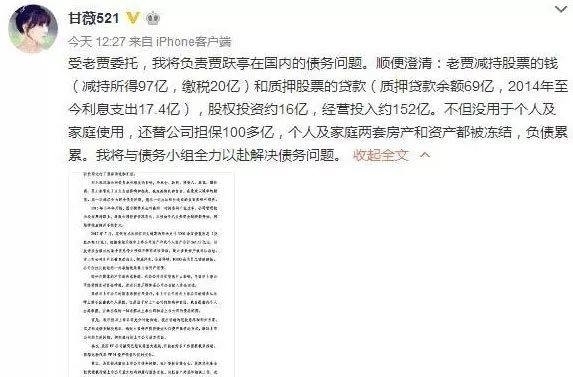

比如说,一直是热点的甘薇为贾跃亭“替夫还债”一事;有论者说:按新的24条解释,如果甘薇不承认,让大家去美国找贾跃亭还债,那不就逃脱几十亿的债务了吗?

拜托,甘薇与贾跃亭是符合借债用于“共同生产经营”这一条的;甘薇几天之内出售了乐视所拥有酷派的14.48亿股分,套现十多亿元人民币,勉强缓解目前的债务危机。这是两人的共同生产经营的资产。难道甘薇用的是自己的婚前财产或自己爸妈的财产来还债?

——这个例子,与新的“共债共签”的精神,并行不悖。甚至可以说,更证明了这一条是符合实际的。

三,

只是,世事无绝对。

尤其我们今天这个复杂的社会,就像分工精密的钟表齿轮,环环相扣,互相嵌合紧咬。这边厢,保证了婚姻关系里的经济关系的基本公平;那边厢,就会造成了常规的经济活动的交易成本大大增加,借贷困难,影响了经济流动的活力。

直接受害的不是借贷人,而是想借钱的人。借贷的交易成本变更大,需要引入了更多审核和证明,借贷更难。一旦夫妻双方分居,或者有一方不便签字,手续就更繁杂了。

回到2004年,这“24条”设立的时代来看,当时的解释条款是为了保护债权人的利益的;“一方举债,债主可向婚姻中的另一方偿还”的法规解释,离婚没用、死亡没用,债主都有权对配偶进行追债。这是为了防止有人假离婚把财产转移,躲避还债。

那时民间的经济活动和借贷方式也并没有今天这么花样繁多。这个“24条”解释一出,借贷更为方便,经济流动更快了。脑子活络的人乐于借贷,再“活络”一点的,还敢泡制假债务,反正搞不定了还有不知情的配偶兜底,先把钱弄到手再说。

引起最大争议的一种情形是,婚姻当中的一方(通常是丈夫)与他人串通假借款,然后丈夫跑路,债主要求妻子还债,并把妻子的财子、妻子父母家的房子财产全部扒精光。——丈夫不仅可以躲债,更可以把妻子及娘家的钱与债主共分。

就在1月8日,还有一位大学女教授徐惠风上微博控诉。她是博士,学科带头人,但离婚三个月后发现她背负了180多万的债,她带着孩子,但工资除了2000元以外全被执行了,并上了“老赖”名单,无法工作。她到公安报案,公安很快查出这些出借人和借钱人没有任何银行流水,不管是小车司机还是低保户完全不具备出借能力,而前夫一句都说不出借钱所用。可惜情理上虽然知道很可能是假借条,她也必须还出这180万元。

这种情况,法律是不会帮你区分是真借款还是假借款的;或者说,法律对此是持支持态度的。

在中国的人口出生率已经位列全球最低水平的情况下,在各种“反婚”呼声这么高的情况下,大家对“24条”怨言也加剧了。此番最高法院对于“24条”的新解释,至少是本着对婚姻当中的经济关系公平公正的出发点的,不知道能否多少能挽回一点对婚姻和生育的信心。

只不过,社会的婚姻稳定了,便增加了交易成本,减少了经济的活力。

而增加了经济的活力,便免不了有人想利用这个空子多占便宜,让老实人对婚姻避之惟恐不及。

这就是一个跷跷板,这头高了那头就低,得有一个平衡点。或者,你也可以称为和面式治国:水多了加点面,面多了加点水;不断地用各种新解释修修补补就是了。

某种意义上,新规也阻止了一部分想干事业的人走进婚姻。太麻烦了。

但这种情况下,我觉得不能怪“共债共签”。你只能怪,为什么这个社会上,总是有永无止境的聪明人,会竭尽所能地坑害别人,特别是最亲密的、最信任他的亲人。