文/炒米视角

通过食物投毒刺杀皇帝很难,但事实上,被历史上被毒死的皇帝并不少,大概有11位,这还不包括那些被废掉后再毒杀的。其中便有溥仪的前任兼干爹光绪。

但是他们都有一个共同的特点,那就是被架空没实权。但是明清以来宫廷的饮食制度还是非常严格的。

忘记TVB剧里的,皇帝跑到某个后妃的宫里,后妃让端个燕窝银耳羹给皇上,还说是自己亲自熬的吧。这个其实还不算太过分,过分的还有自己包饺子,皇上连吃三碗的。

这种事情也只能发生在电视剧里,看看咱大陆这几年拍的清宫戏,对于皇帝用膳,真的才是考证过起居注的。

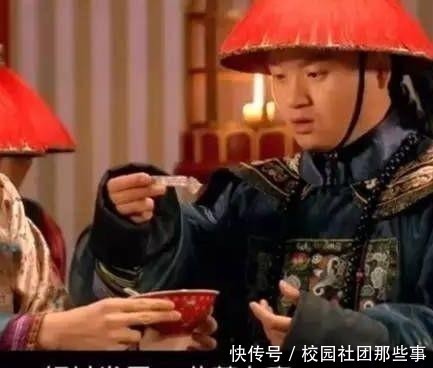

至少试毒的时候,开始知道用的并非是什么银筷子,而是一块薄薄长长的银牌。而皇帝总膳之前,还得由专门的试毒太监们在银牌试毒之后,再夹上一块尝试,等半个时辰,方安无事,皇帝才开始动筷子。而经过这几道程序之后,那饭菜都凉透了。

当年弘治皇帝朱祐樘还是小孩的时候,有次万贵妃哄他给他点心吃,结果他张口说道,有毒。当时万贵妃掐死他的心都有了。

崇祯皇帝朱由检刚进宫的时候,担心魏忠贤回害自己,所以袖子里揣着几个大饼,连续几天几夜不敢吃宫里的一口饭食,不敢一刻闭眼休息。结果差点把自己熬过去了。

所以皇帝们还没当上皇帝就已经这么小心了,更何况当上皇帝以后?

首先,御膳房里是没有固定菜单的,都是今天要做什么了,才临时下菜单,餐后即焚。

你在史料里查到的那些菜单的菜,绝对不会在相同时间段再次出现在皇帝的饭桌上。这样做的目的只有一个,那就是不能泄露皇帝爱吃什么。

其次,做好的每道菜都必须留有哪个师傅做的?用了什么食材?食材从哪里进贡的?

这个其实值得现代餐饮业借鉴,这是属于比较先进的“回溯机制”,只要出问题,可以立刻查到源头。

再次,每个做好的菜品还要留一部分样品以供后期检查。

这个不是银牌试毒和太监真人试毒用的菜品。这部分样品就是额外放在一边,必须等到皇帝吃完过后24个时辰以后才可以销毁的。为什么要放这个?原因很简单,这是”事后追溯”机制。饭吃完了,万一皇帝拉肚子了,吃了好几种菜呢,谁知道哪道菜有问题?那此刻就有东西可以查了。

再次,然后就是刚才讲的两道试毒关。试完毒后,清朝规定,皇帝爱吃的菜不得超过三筷子。

原因个菜单的原因是一样的。就是不让图谋不轨的人掌握皇帝的饮食喜好。

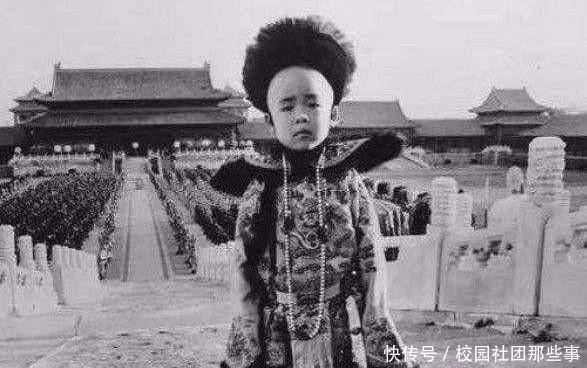

溥仪逊位之后,内务府那套班子没撤,守在紫禁城里,按照祖宗定下来的规矩伺候他。这其实就可你惨了溥仪。溥仪虽然已经不是真实意义上的皇帝了,但是每天吃饭用度还必须外甥打灯笼,照旧。所以溥仪抱怨道,这一天虽然上百道菜,但是这大半辈子连口热乎饭都没吃上。

而仅靠着国民政府拨的400万银元”过日子”的溥仪,非常不满内务府这种”浪费行为”。溥仪已经不重要了,自然也没人去刻意毒他了,那各种“防毒”机制,真的就是在浪费钱了。