屈小博

中国社会科学院人口与劳动经济研究所、中国社会科学院人力资源研究中心

内容提要本文使用有代表性的“中国企业—员工匹配调查”微观数据从企业和劳动者两方面实证分析了《劳动合同法》实施效果的企业异质性特征及对劳动者的影响。核心结论是:随着经济发展水平的提高,企业执行《劳动合同法》的主动性会增强,劳动合同签订率会显著提升;签订劳动合同能显著提升劳动者获得养老、医疗、失业、工伤及生育等各类社会保险的概率,对工资收益也具有显著的正向效应;签订劳动合同的年限越长,劳动者得到的就业保护也越强,并且这一作用具有较强的稳健性;规模越大、资本劳动比越高的企业执行《劳动合同法》的效果相对更优,私营企业、劳动密集型企业的劳动者得到的就业和社会保护相对较差,这类企业应作为《劳动合同法》实施的主要关注点。

关键词劳动合同法 企业异质性 劳动者异质性 实施效果 影响机制

JEL Classification:J01 J08 J50

一引言

《劳动合同法》对劳动力市场和企业就业需求的影响一直是学术文献和政策制定部门广泛争议的重要问题。一些研究表明,诸如像《劳动合同法》、最低工资制度有助于提高就业保护和减少贫困。然而,有许多经验研究也证实,这些劳动规制和就业保护对低工资收入者的保护是显著低效的,反而由于劳动力市场僵化与低效导致了失业、收入不平等及贫困的增加。劳动规制和就业保护所导致的这种非预期性结果,其基本原因就是劳动合同等规制的有效性被雇主的各种不同应对措施所减弱或抵消。比如,受政府政策规制的正规企业可能会通过调节劳动力的雇佣数量、弹性用工、工作时间以及降低单位劳动力用工成本等方式来应对《劳动合同法》、最低工资等劳动规制法规。因此,《劳动合同法》产生的劳动规制效应是随着经济发展阶段的变化而变化。一方面取决于政府在不同发展阶段的宏观目标,宏观动机决定了政府出台劳动规制政策的强弱和优先序,另一方面取决于企业微观层面对劳动规制的反应和行为。劳动规制政策这两方面作用的结果和评价,从来都是莫衷一是。

对于中国而言,经济高速增长过程中,政府在推动城乡就业扩大的同时,加强了劳动力市场规制,建立了基本的安全网。而社会安全网主要体现在《劳动合同法》、《社会保险法》等法律规制上。当劳动力市场供求转变之后,中国政府对劳动保护和就业安全性实时进行了加强,这体现在2008年全球金融危机时出台的新《劳动合同法》以及2012年《劳动合同法》修正案。现有关于中国《劳动合同法》的政策评价及其实施效果,除去大量法规条文的解读及评述性分析的文献,规范的实证研究主要可以归结为两个方面。

一是使用企业数据从需求视角的实证分析,包括三类:第一类是关于《劳动合同法》是否直接提高了企业的劳动力成本。主要争论点是测算2008年《劳动合同法》实施前后工资构成中的社会保险缴费比例的增加是制度性成本增加还是劳动法产生的直接效应。第二类是《劳动合同法》是否影响了劳动密集型企业的绩效与要素投入调整。第三类是《劳动合同法》在多大程度上影响了劳动力需求与就业)。

二是采用劳动力市场调查数据,基于劳动力视角的实证分析。国内代表性的实证研究集中于影响劳动合同签订概率的决定因素、《劳动合同法》满意度、劳动合同与离职意愿以及劳动合同与劳动者社会保障关系的讨论。这些研究在一定程度上反映和评价了2008《劳动合同法》实施的效应及对劳动力市场的影响。

综上所述,采用企业数据实证分析的,观察不到劳动者的个体异质性特征,且上市公司或私营企业无论从企业规模还是劳动规制的对象来说都具有较强的样本选择性。而采用劳动力调查数据分析的,个体的劳动合同签订又无法体现企业或雇主的异质性特征。我们从企业和劳动者两方面的微观层面实证研究《劳动合同法》的实施效果及其影响机制,边际创新主要有三个:第一,使用企业与员工的匹配数据,用员工的劳动合同签订率匹配企业特征,更深入的揭示企业对《劳动合同法》的执行情况及企业异质性特征;第二,劳动合同类型、劳动合同期限与劳动者个人特征交叉进行了更为详细的结构特征分析;第三,控制企业异质性特征,实证分析了劳动合同对劳动者社会保障和工资收益的影响,以观察《劳动合同法》对提升劳动者就业和社会保护的作用机制。

二 数据来源、说明与描述性统计分析

本文研究使用中国首次成功进行的“中国企业—员工匹配调查”微观数据。CEES调查由香港科技大学、武汉大学、中国社会科学院和斯坦福大学的四家研究机构共同发起,2015年在广东省13个地级城市、19个县级区域调查了570家企业和4794名员工。2016年在广东和湖北两省的26个城市、39个县级区域调查了1121家企业和8939名员工。其中,在湖北省13个地级城市、20个县级区域调查了585家企业和4039名员工,广东则是在原有区域包括追踪调查和补充新样本调查。CEES抽样的总体是第三次经济普查广东省和湖北省所有的制造业企业,因而具有广泛的代表性。

就本文研究所需的数据资料,CEES企业调查数据有企业员工数量、员工结构、工资水平、劳动关系、社会保障参与、工会状况等指标;员工调查数据包括工作时间、晋升、劳动合同、工作岗位、职称、技能、工作任务、加班状况、工资奖金、劳动争议状况等指标。如前文所述,国内已有关于《劳动合同法》对劳动力市场影响的实证研究,均是从企业或者劳动者单方面角度进行的讨论,如多数研究采用上市公司的数据讨论劳动保护强弱与企业经营绩效之间的关系。采用劳动力调查数据的研究主要分析《劳动合同法》与劳动者离职选择、签订劳动合同意愿等之间的关系。CEES数据能从企业和劳动者两方面同时考察《劳动合同法》的实施与企业和劳动者的反应,反映企业与劳动者两方面的异质性特征,以及《劳动合同法》的签订状况及影响作用。

企业执行《劳动合同法》的特征

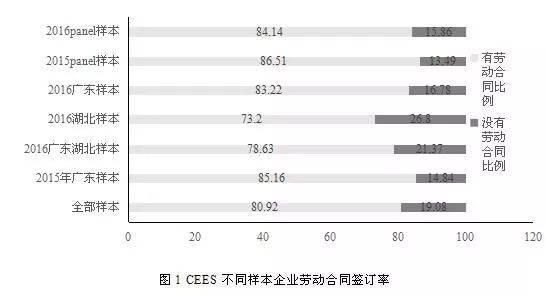

劳动合同签订率是研究文献和政策部门关注《劳动合同法》实施效果的一个基本考察指标。CEES样本企业的劳动合同平均签订率为80.92%,高于已有一些研究的结果。比如,Becker&Elfstrom认为2008年之后合同签订率仍然很低,60%的受访者签订了劳动合同。Gao et al.使用CHIP2007、2008调查数据的计算结果是68%。可能原因,一是已有文献结果大多是2010年前后,而CEES数据反映的是2015-2016年最新的状况,随着《劳动合同法》实施时间越长,企业执行和遵守法律的行为不断规范,劳动合同签订率提高。二是使用住户调查数据的文献,劳动者就业分布比较分散,如在建筑、消费服务业、居民服务业等行业就业,其劳动合同签订率较低。CEES是广东省、湖北省制造业企业与员工随机抽样调查,因而能较为客观的反映企业执行《劳动合同法》的客观情况。

图1结果不仅体现了制造业样本企业《劳动合同法》执行的基本状况,而且反映了企业执行《劳动合同法》随经济发展水平变化的更深层次特征,即随着经济发展水平的提高,企业执行《劳动合同法》的主动性会增强,劳动合同签订率会显著提升。原因是2015年、2016年广东样本企业及追踪企业样本的劳动合同签订率明显高于全部样本及湖北省样本企业的平均值。加之广东省又是农民工流入最为集中省份之一,因此,说明广东省对《劳动合同法》的执行要优于湖北省,这反映经济发展和市场的力量会促使政府和企业更加关注劳动者的就业质量和社会保护。

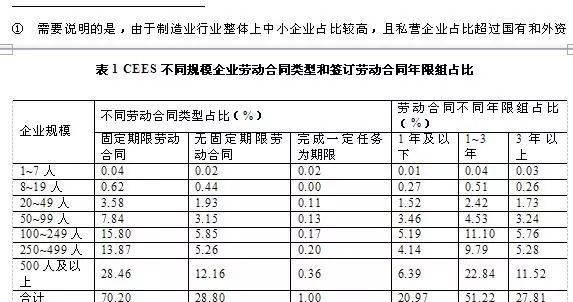

正如已有研究表明,《劳动合同法》改革对不同地区、行业、企业的影响存在较大差异。CEES调查数据显示随着企业规模的增大,企业与劳动者签订固定期限劳动合同和无固定期限劳动合同的比例都会提高。同时,随着企业规模的增大,企业签订的劳动合同期限也明显加长。

企业劳动合同签订率的行业分布差异也是反映《劳动合同法》实施效果的一个重要特征。CEES数据计算结果表明制造业行业劳动合同签订率超过平均水平的细分行业主要是资本密集型、技术密集型行业,而农副产品加工、木材加工、皮革、纺织服装及食品制造等传统的劳动密集型行业的劳动合同签订率均低于整体水平。这表明《劳动合同法》的完善要针对行业特征制定执行细则,才能提升劳动法的实施效果。

《劳动合同法》实施的劳动者特征

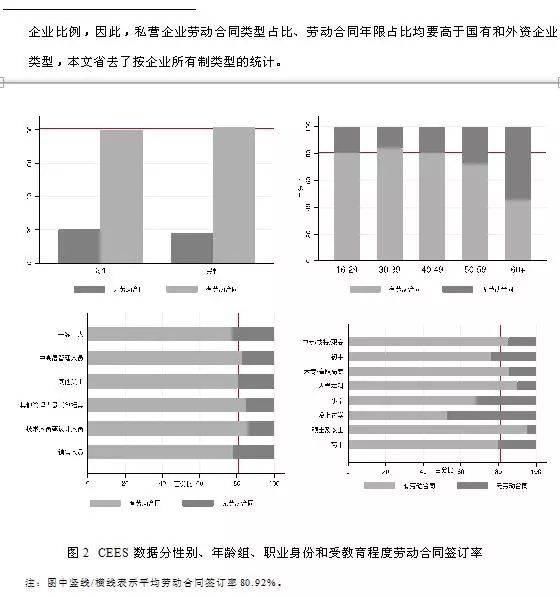

图2是使用CEES员工数据统计的劳动者分性别、年龄组、职业身份及受教育程度的劳动合同签订率,主要特征为:一是男性的劳动合同签订率稍高于女性,劳动合同签订率随年龄的分布呈现倒“U”型特征,即年龄越大劳动合同签订率越低。二是劳动合同签订的职业身份差异明显,劳动合同签订与就业岗位密切相关。中高层管理人员、其他管理人员、技术人员和设计人员的劳动合同签订率明显高于一线生产工人、销售人员及其他员工。三是人力资本越高的劳动者劳动合同签订率越高。这不仅因为人力资本与就业岗位、职业身份密切相关,而且因为受教育程度越高的劳动者对法律的认知和维权意识会明显增强。

我们对劳动合同类型、劳动合同期限与劳动者个人特征交叉进行了结构特征分析。首先,相对年轻的青壮年劳动力签订固定期限劳动合同和无固定期限的劳动合同类型比重、劳动合同签订年限都高于其他年龄相对较高的年龄段劳动者。这充分说明在劳动力供给短缺的发展阶段,企业和雇主更倾向于稳定相对年轻的劳动力。

其次,受教育程度越高的劳动者,签订固定期限和无固定期限劳动合同的比重明显高于受教育程度低的劳动者,并且其劳动合同签订的年限也相对较长。这表明劳动合同的签订及其就业保护的强弱是劳动力市场上企业与劳动者供求双方选择的结果。第三,劳动合同类型和劳动合同签订年限的职业身份特征在一定程度反映了技能供求匹配的作用,即中高层管理人员的固定期限劳动合同和无固定期限劳动合同比重均高于其他职业身份,且劳动合同签订年限比例也相对较长。

三《劳动合同法》实施有效性实证分析

《劳动合同法》的法律目标是提升劳动合同的严肃性,确定劳动合同参与方的权利和义务,保护劳动者的合法权利及其就业的社会保护。如果不关注《劳动合同法》在现实中如何被有效的实施,对其的评价是不完整的也是缺乏本身的意义。因此,仅观察是否签订劳动合同是不够的。劳动者就业的社会保护状况是考察《劳动合同法》被有效实施的一个反映。比如,迁移劳动力社会保险覆盖低于城市本地劳动力其中一个主要因素是迁移劳动力劳动合同签订低于城市本地劳动力。

尽管CEES数据也无法观察到劳动合同的签订过程及具体内容,但是考察劳动合同对劳动者工资收益、社会保险覆盖的影响,既能体现劳动合同是否有效提升劳动者的就业保护,也能反映《劳动合同法》实施的作用机制,从而相对客观的评价劳动合同是否有效起到了保护劳动者的作用。本文的实证检验包括两方面:第一,采用已有文献实证检验方法估计劳动合同对劳动者保护的影响作用。第二,本文在控制企业异质性特征的基础上采用了面板数据估计劳动者的工资方程,检验劳动合同对劳动者工资收益的影响。

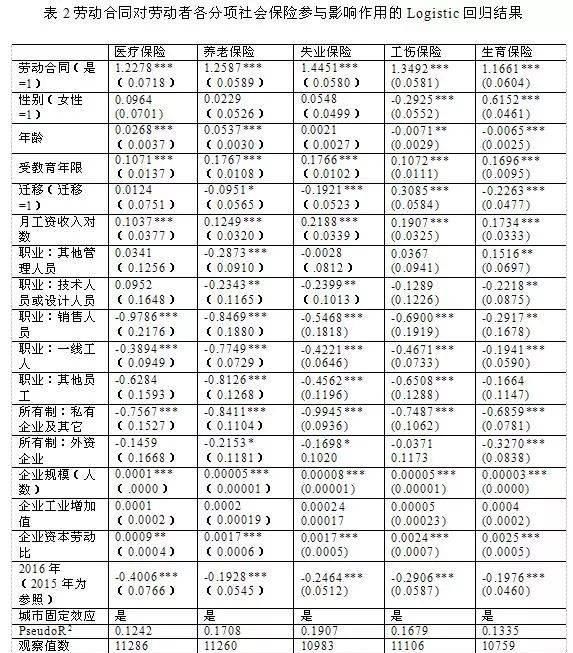

表2是检验第一个方面劳动合同对劳动者各类社会保险参与影响作用的Logistic估计结果。首先,核心控制变量劳动者具有劳动合同对其获得医疗、养老、失业、工伤及生育等分项社会保险都有显著的促进作用,反映了《劳动合同法》实施效果显著。其次,劳动者的个人特征中,性别对于医疗、养老、失业保险的获得没有显著差异。而受教育年限对各类保险都具有显著地正向效应,说明人力资本积累水平越高劳动合同的获得越强,其就业保护也相对越高。随着年龄的增大,其影响具有差异性,获得医疗和养老保险的可能性显著为正,工伤保险显著为负。相对于城市本地劳动力,迁移劳动者获得养老、失业、工伤及生育保险的可能性相对低,说明《劳动合同法》实施过程中除了关注是否签订劳动合同,关注迁移劳动力是否真正获得相应社会保险更为必要。收入水平越高,获得各类社会保险的可能性越大。职业身份特征的估计结果不仅反映了劳动力市场就业和社会保护的真实情况,而且检验了本文研究的稳健性。《劳动合同法》施行和效果评价应更关注劳动者的职业身份,而不能只考察整体的劳动合同签订率和社会保护。

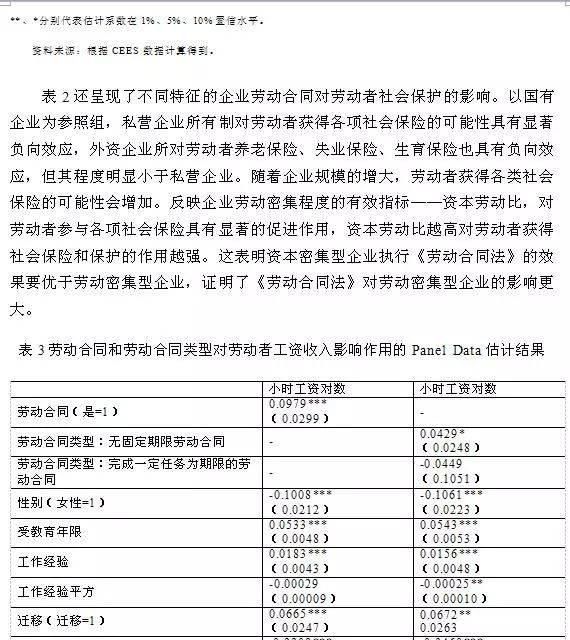

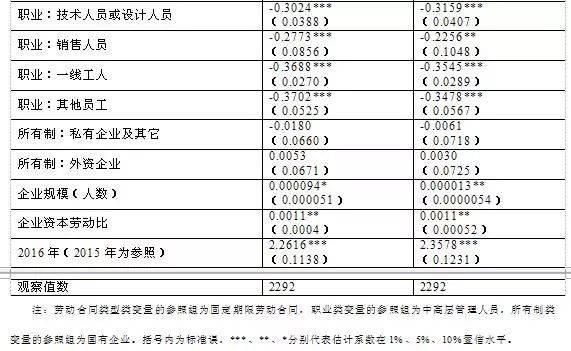

表3是使用CEES广东省2015-2016年面板数据估计的劳动合同及劳动合同类型对劳动者工资收入的影响作用。结果发现:一是劳动者有劳动合同对劳动者的工资收入有显著正向效应,小时工资收入增加9.79%,并且相对固定期限劳动合同,无固定期限劳动合同对劳动者的工资收入促进作用明显,反映了《劳动合同法》实施的效果是有效的。二是劳动者个人异质性特征变量性别差异、受教育程度工作经验等估计结果不仅与表的社会保险估计结果相一致,而且对劳动者的工资收益影响作用与就业的社会保护作用一致。三是企业规模特征对劳动者工资收入作用显著为正,即随着企业规模的增加劳动者的工资收入会相应提高;反映企业劳动密集程度的资本劳动比越高对劳动者的工资收入的正向效应越强。

综上实证分析结果表明,与《劳动合同法》实施效果相关的主要考察变量——是否签订劳动合同、劳动合同年限及劳动合同类型对劳动者工资收益、社会保险的覆盖等涉及劳动者切身合法权益结果的影响作用具有显著的正向促进作用,并且这一影响机制的稳健性在控制企业异质性特征和劳动这个人异质性特征下具有统计显著性,这表明《劳动合同法》的实施整体上是有效的。

四 结论性评述与政策建议

本文主要结论评述有四点:随着经济发展水平的提高,企业执行《劳动合同法》的主动性会增强,劳动合同签订率会显著提升。这背后的主要推动力量来自经济发展水平的提高和劳动力供求转变的经济发展阶段变化。实证分析显示,劳动合同对劳动者获得医疗、养老、失业、工伤及生育等分项社会保险及五项全部社会保险都有显著的促进作用,劳动合同通过获得相应的社会保险增强对劳动者的就业与社会保护作用,对劳动者工资收益也有显著正向效应,劳动合同年限越长对劳动者就业保护具有显著的增强作用,并且这一作用具有较强的稳健性。规模越大、资本劳动比越高的企业执行《劳动合同法》的效果相对更优,对劳动者工资收益也有显著促进作用。私营企业、劳动密集型企业的劳动者就业和社会保护相对较差,《劳动合同法》实施的主要关注点应集中于这些企业的异质性特征及企业的细分行业特征。劳动者个人特征统计分析显示,男性的劳动合同签订率稍高于女性,劳动合同签订率随年龄的分布呈现倒“U”特征,劳动合同签订的职业身份差异明显,受教育程度越高的劳动者,签订固定期限和无固定期限劳动合同的比重明显高于受教育程度低的劳动者。综上所述,整体上,2008年颁布实施的新《劳动合同法》至今,经过劳动力市场供求转变和经济发展阶段的变化,《劳动合同法》的实施效果是有效的,市场力量促使企业在积极的执行劳动法律和劳动规制政策。

本文研究结论表明,与其争论和纠结《劳动合同法》究竟是保护了劳动者的就业岗位还是增加了企业的解雇成本和劳动用工成本?以此推断是否引致就业需求减少从而损失了就业岗位?不如将关注重点集中于《劳动合同法》实施的实际效果,针对《劳动合同法》的实施条例深入探究《劳动合同法》的内容对不同企业特征和劳动者的影响差异,根据经济发展阶段变化和经济发展水平、结构调整和产业升级的需求变化,针对企业的异质性特征、不同劳动者和就业身份适时完善《劳动合同法》实施的细节内容,完善《劳动合同法》在增强就业安全性的同时,如何提升劳动者就业的灵活性以致减少企业用工需求的顾虑。