文|玉河微澜

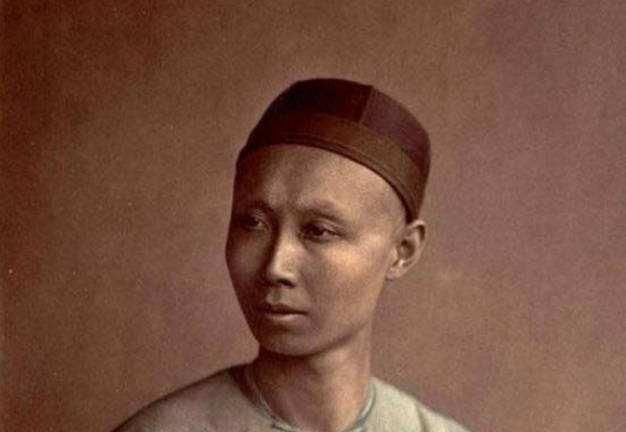

丁敦龄(1831.6-1886.11)

众所众知,中国几千年的封建社会,一直到后来的民国时代,都是一妻多妾的婚姻制度。直到1950年5月1日,中华人民共和国颁行的《中华人民共和国婚姻法》,我国才算是真正彻底废除一夫一妻多妾制。

一个男人,如果在一个施行一夫一妻多妾制的国度,转而去了一个施行一夫一妻制的国度,遇到重婚官司,将会遇到怎样的评判?

话还要从一个叫丁敦龄人说起。

时间追溯到19世纪,中国清政府镇压太平天国农民起义。1861年,山西平阳府(今临汾)秀才、参与过太平天国运动的丁敦龄流亡法国寻求避难。

丁敦龄于1831年6月22日生在山西平阳一个传统中医之家,18岁考上秀才,接着跟随一个法国耶稣会士皈依天主教,受洗取教名“保罗-约翰·巴蒂斯特·玛丽”。翌年,他在澳门娶方阿玲为妻,女方亦为教徒。接着,丁敦龄给意大利血统的法国传教士约瑟夫-玛丽·加莱(中文名“范尚人”)当助手,与之签约编一部汉法辞典。为此,他于1861年8月抵达巴黎,住在加莱的居所。不料,一年后那个耶稣会士不幸病逝,丁敦龄流落街头,在圣拉萨尔港堤岸漂泊,生计无着。一天,他在巴黎拉丁区流浪,遇到了东方学者查理-克莱芒·卡诺。卡诺是泰奥菲尔·戈蒂埃的挚友,遂将丁敦龄引见给这位高蹈派大诗人,跟东道主一家共进晚餐。戈蒂埃是个“中国迷”,对中国诗歌兴趣浓厚,与中国秀才相见甚欢。

戈蒂埃对一个从遥远东方国度来的落拓文士深表同情,表示愿意提供经费为丁敦龄购买船票,让他从海路返归故国。丁敦龄虽然对东道主的慷慨之举心怀感激,但有难言之隐。他如果返回中国,会因与太平天国有牵连遭清廷逮捕,故而无法承受戈蒂埃的支助。

戈蒂埃的女儿在回忆中说:“他原先参加过太平天国的谋反,打仗时中了竹炮,一个臂膀被炸掉一块肉,受了重伤。”这一说法看来确有依据。先前雇用他的耶稣会士约瑟夫-玛丽·加莱曾经写过一部关于太平天国运动的著作,题为《中国的暴动,从起事到南京陷落》。况且,在丁敦龄影响下,朱迪特·戈蒂埃自己也写了一本不同凡响的书:《太平天国天王传奇》。

泰奥菲尔·戈蒂埃看到丁敦龄胳膊上中炮弹造成的疮疤,只得作罢,改为按东方习俗,留他在家当“清客”,让他住在垄尚街角一间小屋里过活。这样,中国秀才在戈蒂埃处当起家庭教师,给戈氏两个女儿——朱迪特和艾丝黛尔教授汉语,进而让两位少女领略中国古典诗歌之美。

泰奥菲尔·戈蒂埃1872年去世后,丁敦龄辞去了家教之职,一八七二年一月六日,在巴黎第九区市政厅办理结婚手续,迎娶三十五岁的丽茹雅(Caroline-Julie Liégeois)。他填报的职业是汉语教师,女方也填报教师,也就是有钱人家的家庭教师。但是他们互相间不投契,像错贴门神,新婚之夜便吵架,新娘子在靠椅上坐了一夜,第二天一早便跑去警署,投诉被丈夫殴打。警察对这类家庭事件司空见惯,好言相劝,未作任何干涉。两人后来试图重归于好,相处不到几天又反目,这样反反复复,分分合合,过了一年多时间。一八七三年七月,丽茹雅跑到警署,告发丁敦龄曾在中国结婚。她的动机可能是为了摆脱对方,恢复自由身。想不到这一次触到马蜂窝,法国法律禁止一夫多妻,警察不敢怠慢,立即上报司法部门。检察官把案件交给查案法官调查,这位法官十分认真,发出公文,要求外交部转达驻澳门领事馆就地调查。工作由副领事去做,同样认真,深入调查,写成一份详尽的报告,循着原路寄回巴黎。

苏伊士运河虽已在一八六九年通航,但船只来往远东仍很费时,一来一去,加上调查,整整花了一年半时间,检察官在一八七五年初才收到报告。

丁敦龄的中国婚姻昭然若揭,如不法办便是渎职。于是在四月初发出逮捕令,以重婚罪名把丁敦龄关进牢中。巴黎报刊在五月初刊登了这条消息,引起整个法国哄动,人人引颈以待,等候案件开审。

丁敦龄在狱中蹲了六十七天,查案法官几次把他提出来盘问,最后决定起诉,交由塞纳省重罪法院(Cour d’assise)审理,也就是说,他的罪行级别相当于打家劫舍、谋财害命,或者强奸妇女那么严重。

审判者除了法官,还有公民陪审员,他们的判决便是终审。丁敦龄有一位公派律师为他辩护,名字叫波尼埃-奥多朗(Elzéar BonnierOrtolan, 1846-1916),一位有点名气的巴拿斯派诗人。他本人则要求通过中文翻译答辩,他有自知之明,虽然在法国居住了十多年,日常交流没有问题,但说话仍难以成句,遑论复杂的法庭答辩。刚好法国驻华使馆首席翻译官在巴黎,于是充任临时译员。

法院在六月十一日开庭,引来大批记者和听众。

开庭之后,法官首先确认被告人身份,然后由书记官宣读起诉书,主要内容是澳门寄回来的报告。领事馆在澳门政府有关部门查到丁敦龄的结婚登记,找到两位中国籍天主教神父,他们都是婚礼的见证人。最后找出丁敦龄妻子本人,她详细讲述了婚前婚后的经历。她的哥哥,以及一位在澳门法庭任书记的朋友,也证明他们曾经结婚。法国这方面,范尚人的遗孀是控方主要证人,她记得丈夫曾经向丁敦龄家庭汇过款项。面对如此确凿的证据,丁敦龄却不慌不忙,他向法官解释说,根据《大清律例》,中国有多种婚姻形式,与法国同样性质的是明媒正娶,这是“第一妻子”(Femme première ),但他在澳门入赘女家,这是“第二妻子”(Femme seconde),随时可以分手,他到法国后没有寄过钱回澳门,也从来没有收过澳门来信,因此再无夫妻关系。

他请来两位证人,一位是戏剧界人士拉法格(Gustave Lafargue, 1831-1876),他详细讲述了丁敦龄与法国妻子的不和情况。另一位是就是戈蒂埃的女儿,以作家身份为丁敦龄辩护,她告诉法庭《大清律例》已经有法文译本,其中规定,丈夫三年没有音讯,妻子可以再婚,只须事先通知官府,另一条规定夫妻之间可以自行协议离婚。

法官盘问所有证人后,由检察官陈词,出人意料的是,他宣称无法判断丁敦龄的澳门婚姻是否具有法律效力,尽管他不喜欢二手学识,但他不懂中文,也来不及去学,只好请法官和陪审员自行判断。陪审团最后听取律师的辩护,然后退庭商议,不到五分钟便复出宣布判决:丁敦龄重婚罪不成立,当庭释放。

事后有人称这次审判是一出逗笑喜剧,除了负责起诉的检察官不知被告是否有罪外,庭上只见被告,不见原告。丽茹雅在告发丁敦龄后,让司法部和外交部忙碌了一年多,到开庭时法院却找不到她的踪影,原来她已经不辞而别,去了美国。八年后,她的名字重现在美国报纸上,同样因为官司,她向违约的美国男友追索生活费,一笔一万三千多美元的巨款。对方不肯就范,跑去巴黎,通过中国领事馆找到丁敦龄,口录了一份供词,证明曾与丽茹雅结婚,并提供各种细节。这份供词对原告不利,没有被美国法官接受,此案最后结果不得而知,报刊没有报道。

丁敦龄的重婚案,法国传媒作了广泛的报道,英国和美国报刊也刊登了详细的消息。至于中国方面,根据《费加罗报》一八七五年六月十七日消息,上海的《字林西报》(China Mail)为了迅速报道这件案件,曾经请人从巴黎以电报传送判案结果。国际电报一八七一年才在中国出现,费用高昂,《费加罗报》说共花去一千四百五十法郎,相当于丁敦龄作为范尚人助手的十个月薪水。

重婚案没有对丁敦龄造成特别的伤害,在他被监禁的时候,仍然有闲情继续写作。一位张姓的中国朋友来探监,他送了一首诗相赠。《费加罗报》拿到译文,刊登出来,最后一句说他被关在第二十三号牢房里。他的狱中作品不止这首诗,还有一部平话式小说《偷小鞋》,以中文写成,由奥贝尔(Charles Aubert)译成法文,书名《La Petite Pantoufle》(小鞋)。此书由铜版画出版社(Librairie de L’Eau-Forte)印行,虽是法文作品,却采用正宗中式书籍样式,封面黄色薄丝绸,中文书名及作者名字直排,右边线装,与法文书相反,内文双页对折,文字绕以双黑线方框,六张铜版画插页,作者是著名插图画家舍瓦里埃(Frédéric Chevalier, 1833-1898),仿照中国的绣像小说人物绘制,像模像样。出版时间在一八七五年七月,离丁敦龄被释放仅仅一个月,如此快捷的写作、翻译及出版速度令人咋舌。出版商明显想趁热打铁,定价昂贵,五六十页薄薄一册,售价五法郎。此书后来在一八八七年和一八八九年两次重版,售价降为三法郎。

丁敦龄经过这一年大风浪之后,无灾无难度过生命最后十年,在一八八六年十一月十三日去世,十七日举行宗教仪式后,埋葬在巴黎北部近郊的圣多昂坟场。

本文内容由壹点号作者发布,不代表齐鲁壹点立场。

找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料! 我要报料