本文刊载于《三联生活周刊》2019年第21期,原文标题《他创造了“葫芦娃”》

“一棵藤上七朵花,风吹雨打都不怕。”这段熟悉的旋律,伴随七个颜色各异、各具神通的葫芦娃斩妖除魔的故事,已成为许多“70后”“80后”难以磨灭的童年记忆。

记者/艾江涛

剪纸片《金色的海螺》主创,左起:钱运达(导演)、胡进庆(造型设计、动作设计)、万古蟾(导演)

1987年1月摄制完成的中国首部剪纸动画系列片《葫芦兄弟》,如同那个年代上海美术电影制片厂摄制的许多动画片一样,并没有给人们留下太多作者印记。5月13日下午,胡进庆去世后,更多人才开始了解这位《葫芦兄弟》的导演,粉丝们在网上纷纷写文纪念:“葫芦娃再也救不回爷爷了。”

与很多葫芦娃的粉丝相比,“90后”傅广超的感受更为强烈。早在大学学习动画专业时,他便常听老师吴云初念叨这位合作多年的老搭档。之后他负责执行空藏动漫资料馆的口述历史项目,几年间先后采访了70多位上海美影厂的老动画人。傅广超还记得2016年夏天,他采访胡进庆时的情景:“他的声带已经受损很厉害,帕金森症也很严重,在他的卧室里我们几乎腿对腿而坐,他边出汗边说,听不清楚的地方,吴云初老师帮忙翻译。他右腿抖得厉害,坐着超过五分钟,就会在地上踏出‘哒哒哒’的声音。”

“葫芦兄弟”的诞生

1984年,胡进庆被厂领导请到办公室商讨系列剪纸片的拍摄。那几年电视正开始大量进入普通百姓家庭,电视普及带来的巨大内容需求,使原来美影厂拍摄的动画短片根本不够放,日本、美国拍摄的系列动画片开始被大量引进。这些变化逼着向来以生产艺术短片为主要任务的上海美影厂改革:“如果说所有孩子看的都是国外动画片,中国动画就没人看了,怎么办?”

改革的方向,首先是学习拍摄国外那种更能抓住观众的系列动画片,《葫芦兄弟》便是这场革新的产物。在此之前,虽有“阿凡提”“小兔淘淘”等题材以多集片的形式进行拍摄,但多属个别导演的自觉创作,系列片的拍摄尚未被落实为美影厂的生产计划。

胡进庆最初看到的拍摄脚本,是杨玉良根据民间故事改编的剧本梗概《十兄弟》,故事情节是坟墓中蹦出了十个天赋异禀的兄弟,他们拥有千里眼、顺风耳、无穷神力、铜头铁骨、长腿、大足、大嘴、大眼等“特异功能”。为了救民于水火,兄弟们同地主、官员乃至皇帝展开了斗争……

放下剧本,胡进庆坦言:“这个本子我拍不了。”让他挠头的并非情节本身,而是剪纸片极为有限的成本预算。

考虑到故事和表演的需要,葫芦兄弟的造型结合了传统剪纸与手绘动画的特点,既有装饰性,又有绘画感

当时美影厂的三大片种:动画片、木偶片、剪纸片中,剪纸片的制作预算最少。1989年1月1日起,广播电视部开始调整各类影片的收购价格,其中剪纸片由每本(一本为10分钟)5.1万元调整为7.5万元,简单计算一下,也就是说,在《葫芦兄弟》拍摄期间(1986~1987年),剪纸片每帧画面的预算才3块多。

面对剧本中大量的角色,用如此少的预算,在厂里规定的一年半到两年的制作周期内完成摄制,并不现实。摆在胡进庆面前的问题是,如何修改剧本,达到既节约成本又保证戏出彩的目标。

经过苦苦思索,胡进庆想,何不把十兄弟改成都长一个样子的七兄弟?“葫芦”谐音“福禄”,在中国本就寓意吉祥、神秘,神话传说中的各种神仙也爱用葫芦作为法宝,为何不让七兄弟从葫芦中降生?就这样,“一根藤上七朵花,七个葫芦七个娃”的创意诞生了。

主角确定下来,反派也被简化为蛇蝎二妖,故事场景也全挪到山洞中。中国动漫史料研究专家、杭州师范大学文创学院老师李保传回忆道:“胡进庆曾告诉我,在拍摄《葫芦兄弟》时,大家也想让葫芦兄弟住得好一点,但制作这种房子,要制作大量道具,因为剧组穷,只能让葫芦兄弟住在山洞里。”

厂里通过了胡进庆的创作构想,随后根据大体的故事构思开始准备设计人物造型。胡进庆拉来自己的老搭档吴云初担任造型设计,并对他格外强调葫芦娃造型要“耐看”:既节省成本,不能太繁琐,还要突出剪纸造型的装饰趣味。

在系列片第3集《大力进山》(后改名《误入泥潭》)第9号镜头里,首次登场的葫芦娃已具备定稿基础:三个半头身、大眼、夸张后翘的发梢、菱形的葫芦冠饰、敞胸的葫芦背心、葫芦叶做的项圈和衣裙、赤脚。后来,两人继续调整葫芦娃的造型,向传统动画单线平涂的赛璐璐风格靠拢,在上色时更强调绘画感,以突出故事和表演。胡进庆后来又提出“七彩葫芦娃”的创意,就这样,葫芦娃的造型最终确立。

与美影厂同期拍摄的其他系列动画片相比,李保传认为,真正成功的要算《葫芦兄弟》。“这部作品中的大量元素应用得非常好,甚至还拍了续集《葫芦小金刚》,故事完整,时间跨度长,聚集了大量的影迷。同时期的《黑猫警长》仅拍完五集,更像是一个半成品。从粉丝效应来看,这两部作品都很成功,不同的是一个是美好的记忆,一个是遗憾的记忆。”

上世纪80年代中后期,全国各地的电影制片厂陆续设立分厂,大量动画代工企业出现,美影厂一家独大的动画生产格局一去不返。颇有意味的是,这一时期美影厂面临的人才断档、流失的问题,并没有太多影响到剪纸片剧组。正因为其他动画企业很少拍剪纸片,《葫芦兄弟》及其续集的拍摄,才保持了相对稳定的团队。

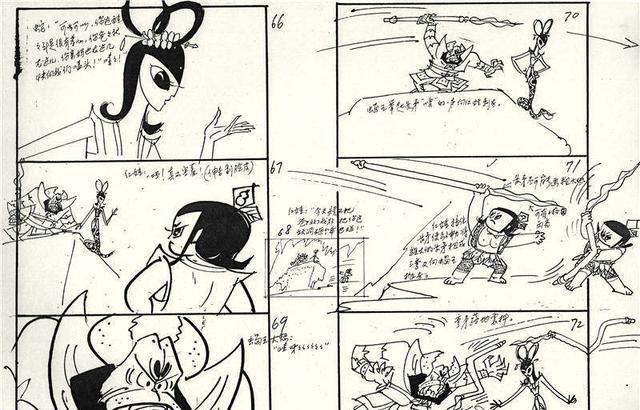

胡进庆绘制的《葫芦兄弟》画面分镜头台本手稿

剪纸片的高峰和消逝

翻开中国动画片的历史,早期人们称为“卡通片”。美影厂的前身正是东北电影制片厂的卡通股。1949年以后,“动画”一词正式代替“卡通”,并将“美术片”作为手绘动画片、木偶动画片的总称。

剪纸片成为美术片的新类型,与中国动画先驱、万世三兄弟之一的万古蟾有着直接的关系。李保传告诉我,万氏兄弟幼年便熟悉剪纸、皮影等民间艺术。在早期的动画实践中,由于缺乏足够的资金与时间培养、聘请人才,做不起纯手绘动画,万古蟾只能尝试另辟蹊径,用纸片制作纸偶。但真正将这种在“造型和动作上吸取中国剪纸、窗花、皮影等艺术形式,用动画逐帧拍摄”的剪纸片变为现实,还要等到1958年他制作完成《猪八戒吃西瓜》。

1957年开始的剪纸片试验,在最初的拍摄中,由于无法解决好人物造型关节固定的问题而失败。毕业于北京电影学校动画专业的胡进庆正是在此时加入了剪纸片的摄制组,参与解决了拍摄流程中的不少技术问题。在1959年拍摄的剪纸片《渔童》中,他将膏药上面的一层胶刮下来用作新的“关节黏合剂”,保证人物关节既不会走形,又不会很快干掉,可以满足较长时间的拍摄。

万古蟾的摄制组中,有詹同、刘凤展、陈正鸿、胡进庆、沈祖慰、钱家锌、谢友根、车慧等一批后来卓有成就的动画家,但日后真正坚持拍摄剪纸动画的,只有胡进庆一人。“胡进庆属于宗师级的人物,他不但参与开创了剪纸片,还发扬了剪纸片,并形成自己的独特风格,比如拉毛剪纸片。”李保传说。

1960年,中国首部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》拍摄成功,在国内外获奖无数,引起轰动。胡进庆随后产生了拍摄水墨剪纸片的想法。从1964年的《小林日记》,到1976年的《长在屋里的竹笋》,经过十多年的摸索,胡进庆终于拍摄出中国首部水墨剪纸片。

早期的剪纸动画片,造型边缘都非常齐整生硬,无法实现水墨那种浓淡变化的晕染效果。为解决这一问题,剧组尝试了各种各样的纸张:马粪纸、皮纸、宣纸。一开始他们尝试用小刀慢慢刮掉造型的边缘,试图形成晕染的效果,很快发现刮出来的东西依然很生硬。后来一个偶然的机会,胡进庆发现把水滴到宣纸上,然后撕开,就有了那种类似晕染的毛茸茸的感觉。这种被称为拉毛技术的方法,成为水墨剪纸片的专利。

从拍摄人物,再到拍摄动物,便有了1983年的水墨剪纸片《鹬蚌相争》。2017年,在为纪念美影厂成立60周年拍摄的见证者系列访谈中,胡进庆对当年的得意之作念念不忘:“水墨剪纸片《鹬蚌相争》,有中国民族味道,比如鹬蚌相争的那个鹬,一个头颈里面,有34片小圆圈。所以它就很柔和,都是小圆圈,每个小圆圈都是拉毛的,聚在一起,所以它就很活。西柏林的评委看了以后,说不可思议。我们就是靠土办法,一根尼龙丝,像头发丝一样的尼龙丝串起来。”

正是由于这些巧妙的创意,《鹬蚌相争》拿到当时的联邦德国第34届西柏林国际电影节短片银熊奖等多项国际大奖,胡进庆也成为美影厂的获奖专业户。

然而,进入20世纪90年代以后,面对大量引进的海外动画片的冲击,剪纸片连同美影厂昔日的荣光一点点褪去。2002年,凌纾、吴云初执导的26集剪纸系列片《魔鬼芯片》,为美影厂的剪纸片画上了一个并不完满的句号。

剪纸片是否已经退出了时代?现在也很难说。傅广超记得,2008年曾有一个大学生动画作业短片《桃花源记》受到众人关注,便是以flash模拟了剪纸动画效果,同时引入了皮影、水墨等传统美术元素。