一眨眼哪,流沙河先生就85岁了?!

30年前我在成都的很长一段时期,天天往他家跑,蹭吃蹭喝蹭知识、当“跟班”。他是我绝对信任的长辈、非常友好的朋友,别人尊称他是“蜀中大将”、“天府奇才”、“著名诗人”,但在我眼里,他是一位快乐而真诚的伯伯——我亲爱的沙河伯伯!

伯伯曾对我说:要不是你问,很多事情我都不会说的,有些事情,连和我很熟悉的人都不知道:比如我这一生最得意的作品,其实是移栽到文联宿舍的那两棵树,人家说我可以去挂个牌子叫“流沙河之树”,我不敢,我把它们送给你,你回成都后可以在那两颗树上去挂个小牌牌:“微微之树”!

小学留了三次级

伯伯本名余勋坦,是父母取的。从他上溯,余家四代都是读书人。金堂县余家院子里到处挂着匾额,加起来有30道。伯伯说:“30道!你好生想——我还是个小娃娃的时候,就看到这么多文言文,那是怎样的幸运!”

伯伯的外公是川西乡村一个普通的地主,只生了一个女儿,就把她当男孩养,送她进了乡村私塾。在余小朋友4岁的时候,母亲就教他认识了几百个字。伯伯的父亲读过相当于中专的学校,在那个年代,要算知识分子了。但父母都不在意余小朋友的“长进”,他读小学的时候喜欢手工,削篾条、做风筝、编鸟笼、逮蟋蟀,就把功课耽误了,居然三次留级,父母都一笑了之。“他们平时从不督促我的功课,也不施加压力。”伯伯笑着解释过:“其实,我不是不喜欢读书,就是太贪耍了。”

父母的宽容和慈爱,使伯伯的童年阳光灿烂。他告诉我:“我很感激我的爸爸妈妈,同时觉得对不起他们,没有很好地照料他们。少年时候、青年时候,都没有想到要尽孝道,等我现在想起,‘子欲养而亲不待’了。唉,不说了,走都走了,再说,就惊扰他们了。”

不懂啥子叫“国学”

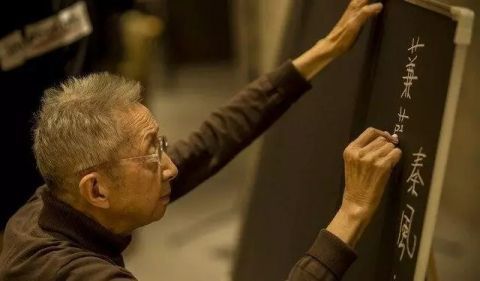

自称不懂国学的流沙河先生,近年来在《成都日报》连载《字说人生》,把文字学和历史变迁融于生动的“龙门阵”之中

1949年以前,中国没有“语文”课,小学叫“国语”,中学、大学叫“国文”,课文多是文言文和古代诗歌,伯伯的古文功底,就是那时奠定的。但他不认“国学”,伯伯说:“我不认为这个就是国学,从来不承认。它只是中国传统经典文化的常识,最一般的常识,国学这个概念大得很,它究竟包括些啥子,我也搞不懂,我心中惶恐,愧不敢用。”

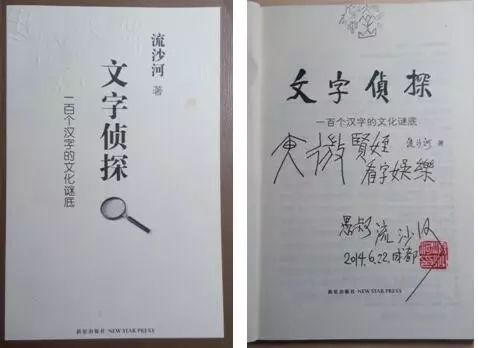

我问:“大家盛赞你对正体字的研究和传播,那不算国学?”伯伯说:“你读了我的书就知道,我希望回到正体字,不用那个简化字。正体字不是繁体字,你要明白。”我说:“你又没有送我书,我咋个读嘛?”他笑道:“算了算了,你读也读不懂,你兴趣不在这里!”我说:“我爸说你在这方面的研究,对于凝聚全球华夏儿女有大贡献,赛过那些来去匆匆的政治家,会历千年而不朽。”伯伯哈哈大笑:“我遭不住!我遭不住!不要吓死我。我就是会摆点儿龙门阵,千万不要拿这个话吓人家。你要听我的,不要听你爸爸的。我跟你爸爸那么好的朋友,我不好骂他;你是你爸的乖女儿,你可以骂他,声讨他!喊他不要吓人。”

“著名诗人”很讨厌

1957年《星星》诗刊创刊时期的流沙河

1957年,26岁的流沙河在《星星》诗刊第一期发了《草木篇》,一组微型散文诗,通过对白杨、藤、仙人掌、梅、毒菌这五种植物的描绘,抒写自己对人生的观感和思考。1978年,47岁的流沙河回到成都,停办多年的《星星》诗刊也重新复刊。我印象中,那时他是四川省作协副主席,大家也都这么说。但他告诉我:“什么都不是,我回来的身份是《星星诗刊》编辑,到80年代中期,四川作协从省文联独立出来,我的身份变成‘驻会作家’,又叫一级作家。但是我要给你讲真话,中华人民共和国国务院定的,全部机关干部的职务里面,没有所谓一级作家,这是作家们的自我感觉良好,实际我的身份就是创作员。其他那些作家,我想也是。硬要说自己是一级作家,那是迷恋虚荣。对号入座,我只能叫创作员。”至于那个“官衔”,我查了四川省《组织史资料》,1985年12月省作协第三届代表大会上被选为作协副主席的,的确有他,不过他根本没有出席那次会议。我问他为何不承认?伯伯说:“那就是个虚名。”

47岁的流沙河1979年10月回到《星星》诗刊复刊后的办公室,从左至右为白航、流沙河、曾参民、陈犀

他厌恶的不仅是官职,还有某些尊称。“我很厌恶‘著名诗人’这种称呼,中国作协并没有列出某人是著名诗人,我从来没有说我是著名诗人。又没有民主投票,又没有做统计,你咋个晓得你著名?那能算数?我提过,请把我那个‘著名诗人’删了,他们不允许。其实,‘诗人’两个字,对我已经是最高的荣誉了。你想,当一个诗人是多么困难,古往今来,那么多写诗写得好的,都没得到过诗人的称呼,连杜甫都没有当成的,草堂叫杜工部草堂,他是工部员外郎。你去看一看李太白传记上面的身份,翰林院供奉。陶渊明是什么?隐士。鲁迅先生旧体诗写得非常好,但是没有人叫他鲁迅诗人。一个人在自己名片上印上诗人然后还‘著名’,这是自我美化,国际笑话。我最多算是‘过气诗人’,因为我不写诗已经26年,哪有写了几首诗就当一辈子诗人的?你骗人家谁呢?我是说的真话,我不要那些虚荣,我这一辈子经历了那么多,还要那些称呼来干啥?还看不透吗?!”

新诗乏善古诗美

在互联网时代,流沙河先生通过网络传播中国古典文化,他讲诗经的主题为“诗经点醒”

26年没有写诗?也就是从1989年以后就没有写诗了,这让我很惊诧。伯伯说:“我对所谓新诗没有感情,没有感情!但是我对古人的诗有感情。我这些年开讲座,除了讲《庄子》,就是《诗经》,然后是汉魏六朝诗,然后唐诗,5年多了,每个月一次,从来没有中断过,都是中国古人的诗。现代的诗歌,我连自己的都没有讲过。80年代我倒是讲过,讲的是余光中和台湾诗人的诗,其他人的诗都没有讲过。”

我问了一个极其愚蠢的问题:“您和余光中先生是君子之交吧?”伯伯先是停顿了一下,忽然笑了起来:“当然是君子之交。1996年他来四川,我们才第一次见面。后来交往渐多,我也去台湾拜访了他。我把他当成老师,他大我3岁,确实是我的老师。他的诗写得那样漂亮,最有中华韵味,是华人中间写得最好的,第一名。你注意,我用的是华人,不是中国,包括海外华人。”

我觉得伯伯是矛盾的,他口口声声说自己不喜欢现代诗,但是余光中先生写的并不是古诗,他却如此赞赏。我估计,也许是他曾被自己的诗歌搞得焦头烂额、劫后余生,不想提及?又或许是新诗创作走了弯路,乏善可陈,让他由衷认可的太少了?

(原文发表于2017年4月27日“我的历史”公众号,经作者授权转载,有删节)

文/黄微(《川报观察》特约作者,资深媒体人、高级编辑、专栏作家)

编辑/崔巍