最近一段时间,从刁亦男的《南方车站的聚会》到娄烨的《兰心大剧院》,国产片中“黑色电影”的本土化尝试一直在不断地进行。用类型片的外衣包裹现实主义内核,是近年来国产电影的一个重要手段,这其中的原因是显而易见的。一方面,类型片自身即是经历过市场检验、拥有稳定受众面且较为系统成熟的电影类型;另一方面,类型片不仅可以使得视听语言得到淋漓尽致的发挥,它避免了直接反映严酷现实而显得过于尖锐激烈,更易于不同审美趣味的观众接纳、欣赏。

“黑色电影”是经典好莱坞时期对后世影响最为深远的电影类型之一。保罗·施拉德曾在《黑色电影札记》中谈到:“黑色电影大体上指描绘阴暗的危机四伏的城市街道、犯罪与堕落的天使的那些40年代和50年代初的好莱坞影片。”由此可见,“黑色电影”的类型辨识性虽然不似西部片那般明确,但仍旧可从主题内容、形式美学上可窥探一斑。

从1941年约翰·休斯顿的《马耳他之鹰》开始,“黑色电影”开始备受观众和业界关注。在这里将以好莱坞著名的犹太裔导演比利·怀尔德的《双重赔偿》为例,简要探索经典好莱坞时期的“黑色电影”特色。尽管比起形式上的多样性、文本上的深厚性,它无法比拟后世的佳作,但介于在特定时代好莱坞的强势话语输出体系中,从对人性与社会的反思与批判、对电影语言与观众心理的把握上来看,仍旧是具有很强的观赏性。

主题内容:讲述了什么?

“黑色电影”比之同时期的主流电影最大的特色即是将视角聚焦于社会的黑暗面与人性的诡谲莫测。

二战时期,较受欢迎的是家庭伦理情节片,例如威廉·惠勒的《忠勇之家》,塑造了以优雅、聪慧、睿智、坚毅的米妮佛夫人为代表的团结、友爱、坚强的一个中产阶级之家,从而鼓舞人心、引发观众对美好和平的向往与希冀,这与弗兰克·卡普拉那种乐观积极、善于制造梦想与奇迹的喜剧异曲同工。

而黑色电影反其道行之,它的基调本身即是悲观且抑郁的,愤世嫉俗的主角,对人性的诡谲与丑恶感到绝望、对战争的厌倦与未来的迷惘。“角色——明星”作为好莱坞体制下最有传播效力的一种方向,《双重赔偿》中芭芭拉·斯坦威克所塑造的蛇蝎美人菲利斯·狄金森形象是理解影片主题的一个关键点。

她没有谄媚与娇嗲,取而代之的是一种运筹帷幄般的工于心计与阴狠毒辣。她的妩媚并非是取悦、而是建立在一种对男性的控制与利用之上,善于伪装又不着痕迹。

无论是仰坐在沙发上与男主角谈话时那欲擒故纵、又掌控全局的姿态,还是超市里光天化日之下的墨镜,抑或是在车上忽明忽暗的灯光之下面对犯罪与杀戮毫无畏惧、波澜不惊的神态。菲利斯为人的强悍精明、情感嬗变的收放自如,在芭芭拉·斯坦威克不施全力又留有余地的表演之下,更让人感受到角色内心的冰冷、贪婪、诡谲莫测。

而男主角沃尔特·奈夫的职业设定为保险代理人,这与警探、私家侦探等“黑点电影”男主标配是一样的含义。首先,他们带有审视、监督他人的主视角,而与此同时,他们也是处在内省与自我反思之中。他们不是西部片中浪漫的个人英雄色彩的开拓者,而是现代都市里深谙罪恶与肮脏仍在踽踽独行、孤注一掷的反抗者。

与此同时,两性间的博弈本身,既是一种对传统家庭的反叛,某种程度上看,是女性一种以自我为中心的、摆脱屈从家庭与男性意志的自我觉醒与独立。而矛盾的是,金发女郎、蛇蝎美人本身又是带有男性本位臆想下的女性形象,当她被过分妖魔化、惊悚化之时又脱离了现代女性定义。当然,这免不了时代的局限。而在八九十年代的《体热》、《本能》无不是对这一经典银幕形象的致敬。

而男主角在陷入对女主角的迷恋之后变得贪婪、嗜利,而最终又通过对其的杀戮来完成自我的救赎,捍卫了心中对正义的追求,从而完成了从迷失到找回自我的救赎主题。影片中关于女性独立意识、男性成长寓言的探索固然并非是在一个完整的社会学意义的文本之上。但关于人性的复杂莫测、战争带来的内心虚无、理想幻灭后的绝望,影片展现出了十足的力度。

视听语言:如何讲述的?

从《日落大道》到《热情似火》,比利·怀尔德之所以受到了观众、评论界的一致推崇,与他的“坞内大师”身份密不可分。通俗地讲,他对熟稔大众心理、既会用高潮迭起富有悬念的叙事把握住主流观众的趣味,又有着可媲美欧陆作者导演对镜头语言的灵活运用,满足了不同层次的观众需求。

《双重赔偿》全片运用了大量的低调摄影、略低于主视线的镜头、封闭的空间、晦暗逼仄的室内环境,那种心理压抑与精神禁锢之感,是黑色电影最直观的风格特色。

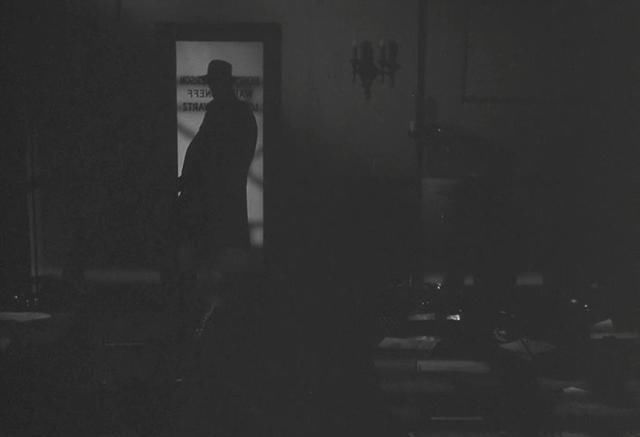

“黑色电影”的影像美学受到了早期德国表现主义的深刻影响。例如,高反差布光注重明暗对比、强化对阴影的呈现。例如,影片一开始带着“侦探帽”、拄着拐杖的男主全身以阴影的方式正好投射在门框中,似乎暗喻了他在于人性的灰暗角力挣扎之余终将消失在无尽的虚空之中;而女主角特写时的忽明忽暗的灯光,则隐喻着她虚伪狡诈、变幻莫测、难以捉摸的本性。

在呈现男主角工作地点之时,运用了景深镜头,在扩大前后景纵深清晰度的同时,呈现出一种视觉空间上的“透视”效果,这种条条框框的矩形构图,传达出的集体对个体的规训与异化、内心的压抑,是不言而喻的。

女主角家的百叶窗透射下的“条纹式”斑驳光影,昭示着一种迷离与暧昧。台词与道具又互为补充,交代出女主角于家中的不平等地位,这种“不平衡”无疑是剧情发展的潜在动因与角色的行为动机。而结尾前的高潮段落,女主角暗杀、男主角反杀的戏码,仍旧发生在百叶窗的室内,只是夜光布景下更为幽深、阴森、恐怖。

不同于主流爱情片中用强烈的柔光以展示男女主角的美妙、浪漫的爱情而制造出梦幻般的氛围,影片任何一处的对男女主角的展示均是将其置于环境之中以及画面构图所表达的整体隐喻义之下。因此,影片对演员的使用是以演员所处镜头的功能性为为核心,例如,随着女主角在不同段落内于男主角不同的视觉感触,影片也采用不同的视角构图,或是妩媚魅惑、神秘莫测充满吸引力,或是阴狠歹毒、面目可憎。

“黑色电影”中标志性的城市罪恶、街头孤独者的救赎、金钱与贪婪之恶、人性危机以及在沉郁悲观、迷惘不安之中对自我价值与人生意义的追求,这些核心元素不仅在新好莱坞时期被“电影社会学家”马丁·斯科塞斯等年轻导演延续并加以创新,更在如今被世界各地的导演加以运用并作出更风格化的尝试。

从《白日焰火》斩获柏林电影节金熊奖开始,华语片中的“黑色电影”结合民族文化的创新实践开始受到了国际主流奖项的认可。由此可见,在现在的眼光下,经典的本身离不开文本与故事的内涵,而更有深远影响力的是一种具有长久生命力的类型模式的开拓。