2009年,一本名叫《勤俭兴邦—马来西亚华人的贡献》的书在马来西亚出版。

书的前言写道:“华人先辈以自强不息的精神,大胆开发锡矿、拓展农耕地、建立村镇及塑造井然有序、充满活力的社会,促使马来半岛各土邦逐渐繁荣起来。至独立时,绝大部分华人已落地生根并安分守己地以这个国家为安身立命之地了。”

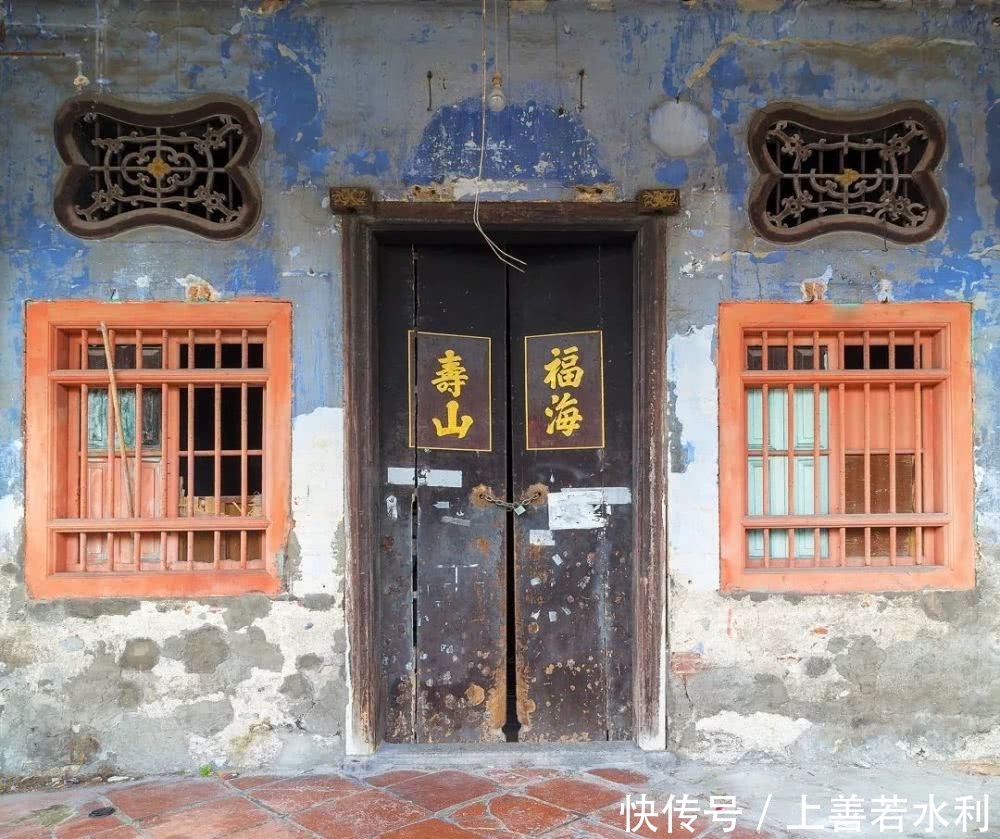

真是久违了

(马来西亚-槟城-George Town)

(图片来自:shutterstock@GIIN NG)

短短一句话,却成功地刻画了华人在这个东南亚国家艰苦卓绝的奋斗史。

生活在哪里都不容易,华人在马来西亚的生活,更是如此。

要在异乡扎下根来,建一个新的家乡

(图片@图虫·创意)

峇峇娘惹与新客

南洋土著早在15世纪初就已经见到华人了。

这批华人以闽南人和潮汕人为主,在明朝“片板不得入海”的严格禁海令中,也只有这群从小以海为田的人能背井离乡,去南洋讨个生活。不过他们出海的经历仍然刻着政治的烙印,这些闽南人中的很多都是因为追随三宝太监郑和下西洋的路线才来到这里的。

马来半岛自古以来都是东西之间的海上枢纽

所以来这里的移民也五花八门

中国人、印度人、印尼人、阿拉伯人、欧洲人...

明清人口压力较大的中国,移民的动机确实更强烈

土著马来人听到这些华人称呼男性为阿爸,称呼女性为阿娘,久而久之,便给了他们一个“峇峇娘惹”(Baba Nyonya)的名字,峇峇指男性,娘惹指女性。

槟城的Peranakan(峇峇娘惹)大楼

(图片来自:Wikipedia@Vnonymous)

翻开马来西亚的华族史,峇峇娘惹总是绕不开的第一代移民。

只是将近500年的时光里,东亚大陆的政治与文化不断变换,他们的生活却在马来亚继续,吸收马来文明成为了这些早期华人融入社会的唯一办法。

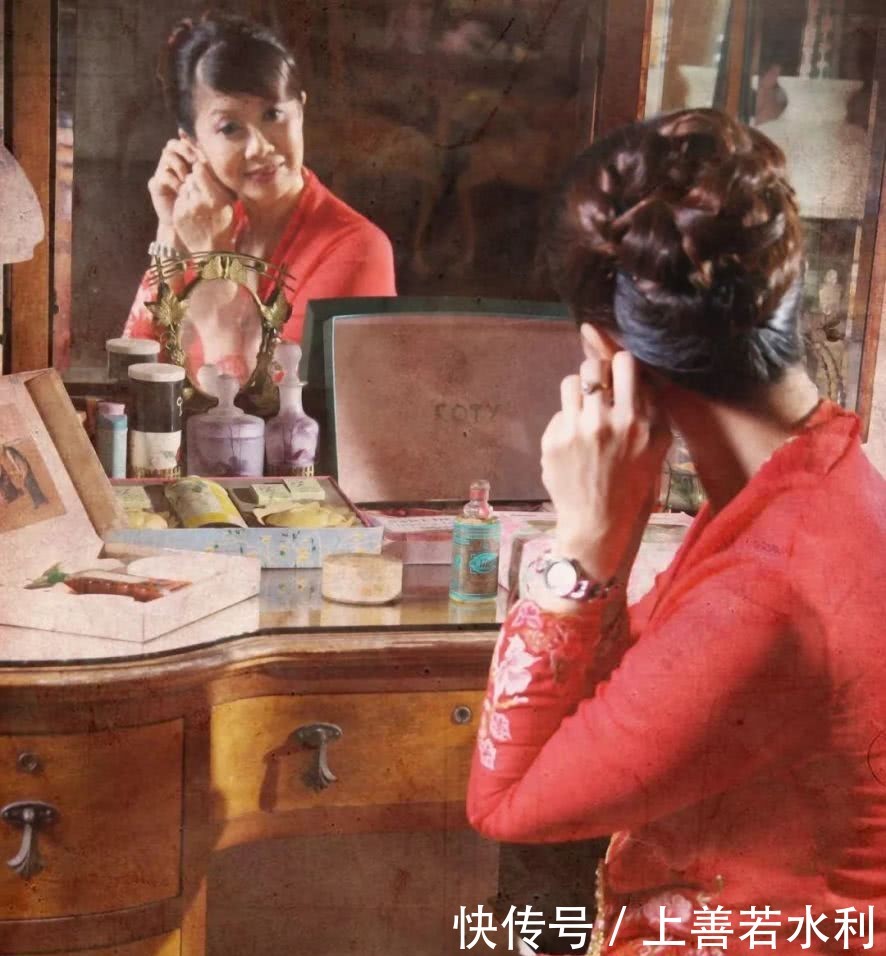

马来亚的娘惹文化

早期特指华人与马来人结婚后的女性后代

后来,娘惹服饰,娘惹菜和娘惹甜点等

都成为华人文化和马来文化的结晶和延续

(娘惹的经典形象,图片来自:Flickr@LeonardKong)

峇峇娘惹发展到今天,也终于变成了一群融合东亚文明与东南亚文明的特殊民系,拥有自己的语言和风俗,对后来殖民东南亚的英国,也有着特殊的认同感。

娘惹们也逐渐融入到当地的烟火气里

(图片来自:Wikipedia@cattan2011)

时局不断变化,到了19世纪末,这些已经本地化了的华人,终于等到了下一批同胞的出现。

新一批初来乍到的华人在来源上与峇峇娘惹几无区别,以闽南、潮汕、客家、广府人为主。这些新人南下闯荡,经常被认为与鸦片战争的战局有关。窗户纸已经被捅破的大清国,再也无力在英国人面前保持海禁,而众多沿海地区的贫穷华人也被英国人趁机当作廉价劳动力,成批地送到了南洋各地做苦力。而从他们的本心来看,逃离人地关系已经极为紧张的家乡,很大程度上也是一个真实的愿望。

1919年的老照片

拉黄包车讨生活的华人

(图片来自:Wikipedia@National Geographic Society (U.S.))

由于这些人初来乍到,被马来人和峇峇娘惹称为“新客”,但对他们的待遇却很难称得上是待客之道。

早期的新客主要是被殖民当局用作种植工人和矿工,分布在条件最艰苦的农村和矿区,生活条件极其简陋,远不如当地的马来土著农民,更不如已经在当地经营多代占据了马来亚商业链上层的峇峇娘惹前辈。

挖泥沙,挖矿的工人大多是华工

但不怕吃苦的华人也没有对此类工作很反感

(图片来自:Wikipedia@英国国家档案馆)

但他们都是怀揣着淘金梦想的人,即使生活不如意,他们也怀揣着一颗发财致富的心。很多初到马来亚的华人都没有携带家眷或者在当地成家,他们在这里打工赚钱,为的是能把财富带回老家,改善家乡人的生活。

(图片来自:Wikipedia)

事情在20世纪20年代发生了转变。经历了一战和全球大萧条的英国人,对殖民地的管控趋松,当地的华人终于找到了从血汗工厂逃出的机会。而远在家乡的沿海华人女性,也在这一时期大批量进入了马来亚地区,与已经完成了一定积累的男性婚配,养育下一代。

峇峇娘惹的婚礼还能看到中式婚礼的元素

但也已经有很多马来元素在其中

入乡随俗和文化融合体现在各个方面

(图片来自:Wikipedia@Lukacs)

华人的势力版图,也开始了在这片土地上的扩张。

与马来人共舞

然而日本人的到来打断了历史的进程,让马来亚华人的命运陡然变得多舛了起来。

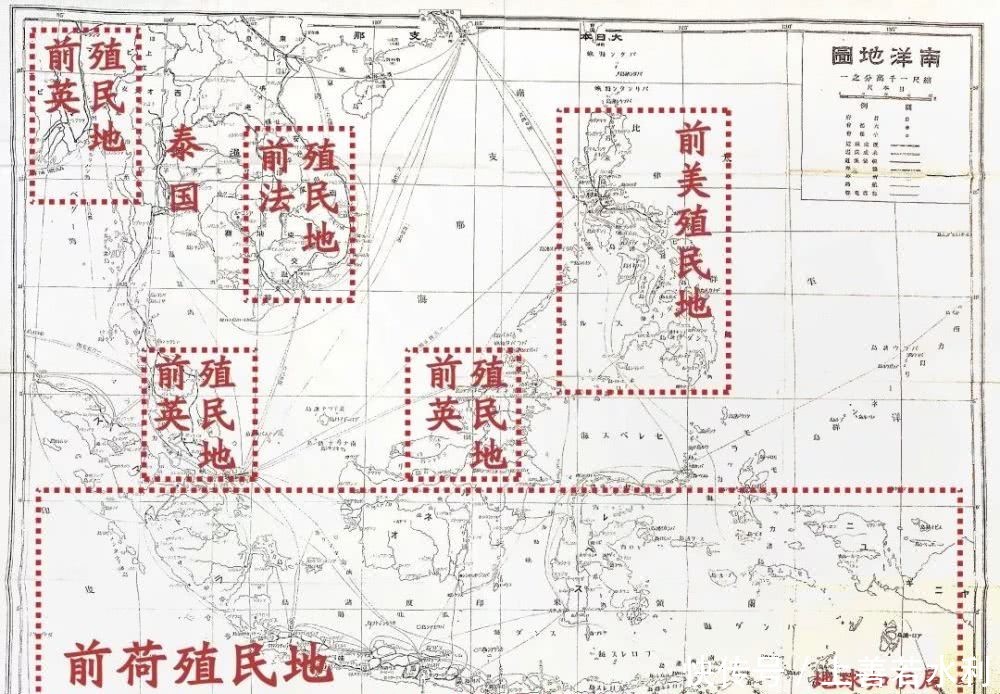

军国主义日本在亚洲的经营,除从北线的满洲(中国东北)向南以外,另一手就是从东南亚向北实施合围。南洋丰富的橡胶、石油资源同样是日本人垂涎已久的战略物资。当日本在太平洋与美国正式翻脸后,就迅速发起了席卷东南亚的战争。

当时的东南亚,除泰国外基本都是欧美国家殖民地

日本开启太平洋战争后对此也是势在必得

没有东南亚的资源支持,日本不可能打一场持久战

马来亚华人在抵抗日本人的过程中扮演着很重要的角色。他们不仅是为了保卫赖以生存的新家园,更打算为在中国本土受到日本戕害的同胞复仇。以新加坡华人领袖陈嘉庚为代表的一大批活跃在马来亚地区的华商,长期组织抗日捐款。当时的国民党中央社评论道:“各地捐款最多者为马来半岛。”款项之巨,竟占到全球华人捐款的2/3以上。

陈嘉庚先生也是华侨里的老朋友了,识大体

马来半岛的华语媒体还为中国抗战和马来亚抗日积极发声,争取到了当时中国亟需的国际同情。堪称中国抗战后方生命线的滇缅公路,就是在陈嘉庚等马来亚华商的呼吁和组织下,由马来亚华工与司机帮助修建的。

没有人可以不参加公路修建

这条路为后来的抗日战争提供了很大的帮助

(图片来自:Wikipedia@United States. Army. Signal Corps.)

积极的抗日也遭到了疯狂的报复。马来半岛沦陷日本之手的3年多里,共计30万马来抗日华人被日本杀害,惨烈程度不亚于南京大屠杀。

日军侵略马来亚,在吉隆坡扫荡

二战结束,日本投降,英国大伤元气,马来亚殖民地则迎来了自己的独立倒计时。但对于如何独立,不同的华人却有着不同的想法。

在马来亚地区,马来人占据着微弱的人口优势(55%左右),他们希望新建立的国家能服务于马来人的利益,压制同样为数不少的华人和印度人。部分华人已经受够了这种二等公民的生活,希望新国家能对各个族群一视同仁,但这样就难以获得马来人的支持。所以另一派华人认为,当务之急是建设新国家,可以对马来人妥协。

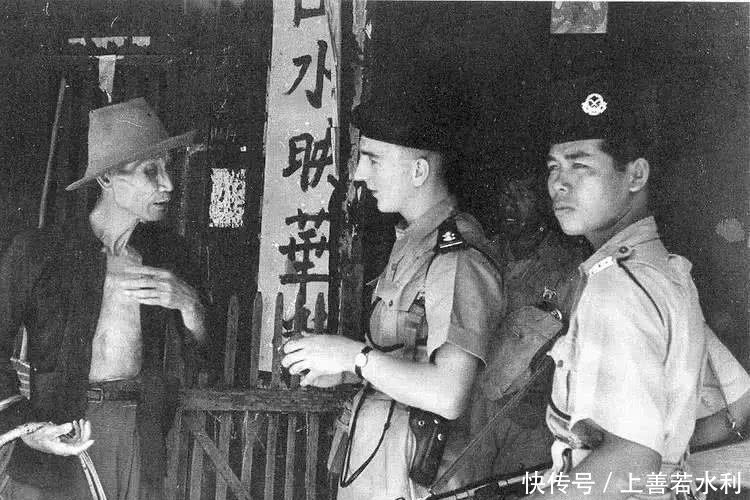

还有一些人是想搞革命的

在当时的时代下,足以令英国人和马来人充满恐惧

也是他们的优先打击对象

(图片来自:Wikipedia@Bert Hardy,)

在英国人的干涉下,强硬派的华人势力被翦除,一个以马来人为主的新马来西亚建立了(建立之初也包括了新加坡)。

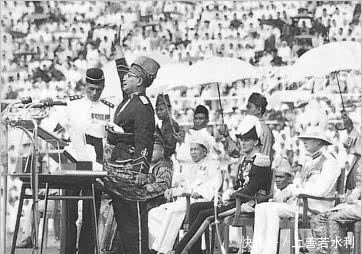

东姑阿都拉曼在1957年8月31号宣布马来亚联邦成立

(新加坡、沙巴州、砂拉越在数年后才获得自治地位并加入马来西亚)

然而新政府建立之后,马来政党(巫统)立刻开始了对华人温水煮青蛙的清算。在经营许可、政府采购、税收等等方面都扶持马来人企业,隐藏的目的就是将具有经济优势的华人排除出马来西亚的主流社会。新加坡最终被逐出马来西亚,也是这场民族主义思潮的副产品。

如果新加坡没有被逐出马来西亚

华人政治家确实可能逐渐改变马来人的“优势和地位”

而马来人注意到了这一点

但排斥华人的做法对马来也带来了巨大且漫长的损失

(图片来自:Wikipedia@Ministry of Information and Arts, Singapore)

同理,在教育领域,华人也受到了诸多限制。在殖民地时期和平共处的马来文、华文、印度文学校,在国家独立后立刻有了高下之别,华人和印度人也必须学习马来文,很多华校都逐渐失去了政府补贴,高中毕业文凭也不被国立大学所承认。

马来西亚华人区街头

(图片来自:gallonsky / 图虫创意)

当然比起印尼,马来西亚对华人的管控力度还是比较松弛,大马华人也得以在灰色地带保留自己文化的传承。

在马来西亚很多华人店铺里,都能看到“支持华教,功德无量”的小牌子,这是这些人捐款建设华校,拼死保护文脉传承的证明。

文化,还是要靠人来传承

(马来西亚-槟城-舞狮表演)

(图片来自:dreamstime / 图虫创意)

在马来西亚的土地上

而随着中国大陆的崛起,中马在经济领域的合作日益密切,也让这些驻守海外的游子,找回了强烈的自豪感。这些年艰苦保存下来的华人文化,如今也有了用武之地。

中医也有传承

比如华语歌星梁静茹,就被领导点名是“广为人知”,其他如光良、品冠、戴佩妮、杨紫琼等也在中国圈粉不少。而新生代的年轻马来华人,如颜如晶、陈劭康、林碧芬等,更是凭借一口流利机智的汉语在中国综艺节目中走红。

中国人很熟悉的马华应该还有这位

与林丹一时瑜亮多年的李宗伟

祖籍福建南安县

(图片来自 wikimedia)

马来西亚华人的传承与坚持,离不开一代代华人的梦想与努力。有这样一群饱含梦想,不断精进的人,马来西亚华人还将继续走向辉煌。

而这一切,将会被我们见证。