三方协议:三流合一

2017年我企业与AB两家企业共同签订了购销协议,也就是大家常说的“三方协议”。

这里需要罗里吧嗦的再追述一下,我企业与AB是关联企业。

根据协议约定:2017年我企业向A公司购买500万的货物,货款由B公司代替我企业向A企业进行支付,A公司收到B企业支付的货款后,给我企业开具了增值税专用发票。

其实,业务人员这种合同的签订模式,一开始我也是一头的“浆糊”,他们咨询我的时候,我是这样的回答:

由于对税务稽查方法及税收处理体系缺乏深度的了解,平日里只是不断地在朗读和背诵税收法规,忽略了实际操作方法的了解,最终在税务稽查环节出问题了。

合同被税务稽查做为“问题合同”,要求:

我企业增值税进项税额不可以抵扣,需要补税并加收滞纳金和进行0.5倍的罚款。

问题原因:

这种“三方协议”业务流转形式违背了增值税进项抵扣“三流合一”基本原则。所以,增值税进项税额需要做转出处理,并补缴增值税。

对于B公司代替我们支付货款的问题,税务稽查也没有放过,追问:

B公司为什么要替我i企业支付货款?

你企业与B公司之间是借贷吗?

你们之间是否存在债权与债务关系?

这种追问方式

我知道他们要核查借贷中利息涉税问题

因为,按照税法规定,非金融企业之间是不可以无偿拆借资金的(除集团企业向金融机构借款形成的成员企业统带统还)。发生这种情况并对其滋生的利息要计算和申报缴纳增值税和企业所得税。

一个问题扯出多个环节的问题,是税务稽查常用的方法之一。

涉税业务处理真的就是

“细节决定风险”!

什么是“三流合一”?

所谓“三流一致”,指资金流(银行的收付款凭证)、票流(发票的开票人和收票人)和物流(或劳务流)相互统一,即收款方、开票方和货物销售方或劳务提供方必须是同一个法律主体,而且付款方、货物采购方或劳务接收方必须是同一个法律主体,如果三流不一致,将不能对增值税进项税款进行抵扣。

我对此提出疑问:

如果说我企业签订的三方协议不符合”三流合一”?

请问:

如何理解税法中所述的“三流合一” 中关键词”同一“法律主体“?

法律解释——“主体资格就是符合一定条件的人(或组织)在一定的法律关系中,可以承担相应的义务和行使相应的权利.或者说是:在特定的法律关系里,承担特定义务行使特定权利的资格 。"

税务稽查最终认定原则是:

从税收行为界定原理,交易中涉税的法律主体应该就是指实质业务交易购销双方。

在税务检查人员一通解释中,我明白了:

三方协议涉税正确处理应该

无论企业签订“三方”还是“多方”协议,税务处理的法定原则,其实只承认买卖双方的“两方交易”下的“三流合一”。

三方协议:收货人不一致

我公司向A(购货方)签订购销合同,合同约定:A公司将货物发到我公司指定的B公司,货款由我公司给A公司支付,A公司将票开给我公司。

合同业务交易方式,税务检查人员界定为:交易形式不符合税法规定的“三流合一”,即:资金流(银行的收付款凭证)、票流(发票的开票人和收票人)和物流(或劳务流)不相互统一。

出现收款方、开票方和货物销售方不是同一个合同中双方交易单位。对我公司已抵扣的增值税进项税额进行转出,并补缴增值税。

两方协议也要遵循 “三流合一”

!!

我想不通,就把业务员叫来

追责

三方协议:虚开发票

我企业2017年12月与甲乙两个企业签订了“三方协议”。

根据协议约定,2018年1月甲企业从我企业购进100万元货物,我企业在合同签订10内将货物全部发给了甲企业。按照协议约定,甲企业的货款由乙企业给我们支付了(乙属于甲企业下属独立经营的子公司)。在货物发出30日内我们收到了乙企业给我们支付的货款后,我们给乙企业开具增值税专用发票。

税务稽查处理决定:

乙企业增值税进项不可以抵扣,我企业属于虚开发票,并立案检查。

问题原因:

我企业与乙企业没有发生实质性货物交易的情况下,就收取乙企业资金并被为其开具增值税专用发票。

税务疑点分析:甲企业极有可能存在以前年度虚开发票,造成增值税进项留底过大不要票的可能性?对此,税务稽查将延伸核查甲企业库存以及增值税进项发票,以此确定我们是否存在恶意虚开增值税专用发票的行为。

三方协议:虚假合同

我公司2016年4月与一家A企业签订了购货合同,合同签订之后,我们只给对方支付了货款并取得对方开具的增值税专用发票。但是我公司由于库房维修(其实是虚假理由,我们销项太大,缺进项发票),就一直到2018年10月税务检查期间都没有提货。

税务稽查处理决定:

A企业给我企业开具的增值税专用发票存在虚开违法行为(因为开票方开的业务内容与我企业根本不搭干)。

此地无银三百两

自己揭发了自己

对其已抵扣的增值税进项税额做进项转出,并对此业务延伸到A企业进行实地核查,并且立案调查。

问题发现原因:

企业采购货物的目的就是生产经营需要,可我企业只签订了合同和支付货款,但是长达两年没有货物进入企业(而且对方业务跟我们要的货物不存在关联性,即:根本也无法给我们提供货物),说明企业购货是假,需要增值税专用发票是真。

稽查虽然让我胆战心惊,

但我也从一系列的“磨难”中学到了

防风险的技能。

现在,只要业务员拿来合同,财务进行审核的时候,我都会从源头杜绝风险,并且向业务员提示风险:

三方协议:巧用员工可以避社保

巧用“三方协议”的劳务合同竟然可以规避社保!

这是我在税务稽查久经考验中悟出的方法。

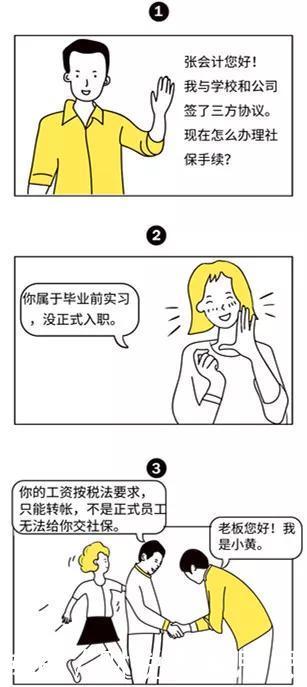

其实三方协议原本就源于毕业生和学校以及用人公司签署的三方协议,这种协议大多用于劳务用工方面。

这种用工方式既不属于正式入职的员工,又不属于临时工,就是学校毕业前来实习,对此企业是否需要为其缴纳社保?

财务是这样处理的:

对于这样的用工,是否属于工资薪酬?

税法规定:企业工资薪酬中任职受雇的员工包括五大类:

1、劳动用工

2、季节工

3、大学生实习生

4、劳务派遣

5、返聘人员

2-5项按照《劳动法》应该属于劳务关系。但是(国家税务总局公告2012年第15号)规定:企业因雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员以及接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用,应区分为工资薪金支出和职工福利费支出,并按《企业所得税法》规定在企业所得税前扣除。该文表明以上五种人也属于企业所得税法中工资薪酬“任职受雇的员工”。

以上用工最典型的“三方协议”就是大学生毕业前,学校、企业、学生签订的三年合作协议。此时,实习的学生与企业不存在法律意义上的劳动关系。故此也不应该涉及缴纳社保。这种用工形式被许多,不需要技能的企业广泛使用。其特点:工资低,不涉及缴纳社保。

所以,企业经营业务中发生的三方协议,如果属于劳务协议,是可行的。但是实习的人员需要区别于任职前的实习生。

任职前实习员工需要与企业签订合同并申报缴纳相关社保。属于“两方”合同。

学校输入毕业前学生实习,则需要签订“三方协议”,此时不需要为其缴纳社保,因为实习的时间是不确定和短暂的。

我现在的工作方法,就是按照税务稽查查账审核资料流程作为财务审核把关的重点进行。

第一步:审核合同发货时间(以此确定纳税义务时间)、发货价格(以此确定是否公允)、发货地点(以此确定”三流合一”)、发票内容及开票(以此确定票据的合法性)。

第二步:审核交易业务的真实性和发货时间。

第三步:审核非财务部门传递相关业务信息的真实性、规范性以及相关资料的配套性。

........

从头开始学税收,主要在方法的应用。

来源:税东家

*本文由久思财税思思老师整理编辑.

由于本号无法鉴别所有转载图片或文字的知识版权,如著作权人发现本号转载了其拥有著作权的作品时,请及时通知我们,本号将及时处理。 凡未注明久思财税原创作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本号赞同其观点和对其真实性负责。