废话不多说,今天的故事主角便是东晋名相王导及其子孙。

王导,东晋名相,拥立司马睿为帝,是东晋政权奠基人之一,官拜宰辅,总揽朝政,与其从兄王敦一内一外,形成了“王与马,共天下”的格局。

王导是琅玡临沂(今山东省临沂市)人。不但才华横溢,而且很有政治军事能力,出仕之后,参赞琅琊王司马睿军务,并任安东司马。司马睿初为安东将军时,王导为其出谋划策,联合南北士族,拥司马睿为帝,建立东晋政权。王导功高,官拜宰辅,总揽朝纲。

他虽贵为丞相,但他信奉佛法,好与僧人结交,尤其是对西域来华的高僧帛尸梨蜜多罗十分器重。据史料的记载:帛尸梨蜜多罗“天资高朗,风神超迈,王导见而奇之,曰吾辈之徒也。由是名显,贤达争与缔交。”当时江东未有咒法,帛尸梨蜜多罗善持咒术,于是译出《孔雀王经》,明诸神咒,所向皆验。又叫弟子觅历高扬梵呗之法,传响迄今不绝。

王导由于虔心学佛,荫泽子嗣,三代荣盛。

王导的第三子名叫王洽,官至吴郡内史,征拜领军,不久又加中书令。但他固辞不受,曾十次上书陈述理由,表达苦衷,言辞恳切。此外,他还是当世著名的书法家,熟悉各种书体,尤其是善于隶书和行书。他的从兄“书圣”王羲之都曾说过:“弟书遂不减吾。”

王洽也和他父亲王导一样,喜爱佛教,曾跟随当世名僧支道林学习《即色游玄论》。

王洽的两个儿子王珣和王珉,也都颇有祖、父遗风,不但精通书法,同时也喜好佛法。

王珉为小,是王珣的弟弟,跟随提婆学《毗昙经》。王珣为大,在祖、父的影响下,自幼喜爱佛法,因此又名“法护”。王珣20岁的时候就已经出类拔萃了,为大将军桓温所器重,参与军政,每有谋划必能实现。桓温成了晋昭帝的驸马后,权势日重,毫无顾忌,推荐王珣,因此王珣不断得到升迁。东晋孝武帝即位后,更加信任他,晋升其为尚书右仆射,死后谥号“献穆”。

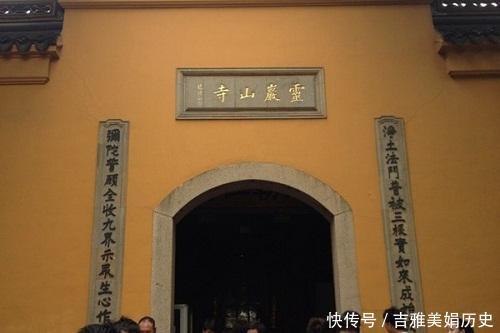

王珣身为丞相,也特别喜好佛学,曾从师提婆学习《毗昙经》。同时,王珣又喜好与僧人交游论道,曾把虎丘一座华宅施舍给佛门作为精舍,也就是后来的灵岩寺,并且召集大德在此译经,一时成为江南译经弘法之所。

王导另外还有一个孙子名叫王谧,是其五子王劭的儿子。

王谧少有美誉,曾官拜秘书郎,承袭父亲的爵位,迁秘书丞,历任中军长史、黄门郎、侍中,官至司徒。当年刘裕(南朝刘宋开国皇帝)还是布衣时,王谧便与之交好,后来刘裕大破桓玄,以王谧为扬州刺史,录尚书事,死后谥号“文恭”。

由于王家几代奉佛,传至王谧之时,更加精于此道。

王谧极有才干,思维敏锐,深受桓玄器重。桓玄因沙门不敬王者从而憎恶僧人,王谧便与之一起讨论“心无义(佛教的一种教义)”,以此来减缓桓玄对佛教的隔阂。

王谧学佛遇到疑虑时,要么亲自前往高僧所在听教,要么就写信详细请教。比如他曾致书鸠摩罗什,“问涅槃有神不、问天度权实、问清净国、问佛成道何时、问般若法、问般若知、问般若事实相智、问佛慧、问菩萨发意成佛”等等。

王导一家,世代奉佛,三代为相,世间罕见。