照片来源@unsplash

文章|脑极体

随着“国家防疫”的新肺炎在过去的十天里,不仅一线作战的医务人员的心理干预受到了广泛的关注,而且广大群众也似乎已经到了一个临界点。

从轻重量的“花式收音机”开始,网上监督员和其他娱乐消磨时间,到一定会引发舆论的海啸,病人数量的增加等情况都出现了,大家似乎都一起反应过来,这不是“葬礼”可以“可爱”,一个快速的“葬礼”,而是需要经过持续的战斗,艰苦的研究,长期的痛苦

不仅是远离家庭、努力工作的一线“战士”,也是在家里感到困惑和不安的普通大众。除了信息披露、物质保障和安全防范等切实可行的措施之外,它还迫切需要一种能够治愈心灵的救赎。

今天我们来讨论一下,人工智能能为“心理流行病”做些什么?

防疫病毒,也需要警惕“心理流行病”“”全国动员防疫战斗,将席卷中国各行各业它还直接导致心理问题的多样性和严重性。

我们不能一一列举所有的“心脏病”。这里我们将做一个不太严格的粗略分类:

一级:一线医疗的心理压力

一线医务人员勇于付出,承担高强度的工作量,也是受危险和心理影响最大的群体。如与家庭成员分离、救援工作困难、无法面对死亡、过度工作崩溃和对被感染的焦虑等。,各种复杂的心理情绪叠加在一起形成复合应激源,生理、心理和社会层面都会遭受一系列情绪压力,从而处于高度的心理应激状态。例如,

在物理上易受影响。武汉的一些当地医生说他们“流了一个月的眼泪”此外,还容易因工作困难而遭受职业困扰,感到无法治疗病人,怀疑他们的职业价值,过度自责等。上海公共卫生临床中心的救援队伍中有7名心理治疗师

显然,医务人员的身心疲惫不仅使受保护的公众感到非常苦恼,而且可能影响患者的安全和医疗质量。除了确保他们的工作安全和健康,当务之急是将他们列入议程,这样他们就不会感到孤独和无助。

二型:患者心理

处于巨大压力下的另一类患者是那些有发热等疑似症状的患者和确诊患者。根据对非典期间病人心理状况的调查,70%的病人有严重的心理问题,不分性别。尤其是刚入院治疗后,会有强烈的负面情绪,如恐慌、担心、焦虑、怀疑等。甚至是不配合甚至伤害医务人员的行为。

上海医疗专家组组长、华山医院感染科主任张文泓也说,“病人有时不是死于疾病,而是死于恐惧本身。”“

目前,这些负面情绪的症结主要在三个方面:

是疾病本身的严重性,传染性很强,没有特定的药物,会加重患者的恐惧;

二、治疗过程中出现的各种不适症状,对回归社会的担忧,沉重的家庭负担等。会导致焦虑和悲观。

最后,对新肺炎的发展、治疗和进展缺乏了解也会导致心理压力。除了对少数恶性事故进行刑事处罚外,发现并及时进行心理干预和咨询是改善医患关系、积极合作和联合行动的关键。

第三类:群众的心理挑战

与医生和病人并肩作战,当然,还有数以亿计的普通人,他们主动隔离自己,减少了因疫情造成的出行。然而,防疫的拐点尚未达到,容易“矫枉过正”对疾病传染性和严重性的认识,造成“疑病症”现象。人们很容易将自己置于危险之中,而不是在咳嗽、抢夺医疗资源和误传谣言后投降。

与此同时,对流行信息的关注也往往会导致情感唤起和“同情疲劳”恐怕这两天的网民们还没有经历过从“气死我”到“如此感动”的过山车情绪除了愤怒和易感性,高强度的注意力,对负面信息的过多接受也会导致一些人的倦怠和疲劳,使其难以被其他信息所感动。

也可归类为疫情得到控制、正常生活得到恢复后的心理后遗症,如对疾病相关事件的持续沉思、对拥挤场所的恐惧等。心理干预在256多起大型突发公共事件中有多难?当然,我们需要承认三个现实,导致心理干预在现阶段确实不是一件容易的事情:

1。缺乏心理医疗资源

事实上,在预防和控制疫情中,对医生、病人和公众的心理服务是同时进行的。

卫生计生委规定,在新肺炎联合控制机制中,各地要在原有心理救助热线的基础上,设立应对疫情的心理救助热线。每个热线至少有2个座位,并结合当地公众需求提供24小时免费心理服务。心理治疗领域的许多专家和志愿者也在网上咨询。然而,要在如此大的范围内缓解全民的心理压力,显然是九牛一毛。

2。防疫中的隔离政策

一线医务人员和患者需要处于封闭的环境中,许多心理咨询志愿者也担心被感染,这导致只有一小部分心理医疗资源能够直接介入,而通过电话等方式实时观察对方的细微反应显然是不可能的,从而增加了额外的压力。

3。信息和信息的全面性

即使心理学家可以交流,但对于各种渠道的信息验证、受访者的个人信息、疾病的专业知识等。,可能会给听者带来一定的门槛。此外,我国公共卫生的心理机制还没有经历过类似的挑战。如何帮助更多的心理学家快速适应和掌握相关技能也成为心理服务发展的障碍

听起来像人工智能已经成为一个好的“助手”

心理护理团队,人工智能作为“顶级助手”AI能实现“人文关怀”吗?我们相信人工智能可以在三个地方发光发热:

。首先,它可以减少医生在工作环境中的抑郁

一方面,人工智能可以对门诊病人进行“初步筛查”。通过红外识别、机器视觉、大数据模型等,人工智能可以结合患者的体温、CT、血压、血氧等生命体征,实现快速分诊,从而减少医生的诊断量,也减少预检站护士与就诊患者之间因情绪不稳定而可能发生的摩擦。例如,华盛顿州曾将人工智能系统应用于急诊室。实践表明,向医生提供筛查前信息可以将急诊率降低10%

此外,对于那些穿着防护服并努力工作的医生来说,他们需要通过对讲机与人交流,甚至发明了触摸手肘的鼓励手势。一些医生还认为,说出自己的无助会“削弱”和“小题大做”。那么,有没有办法给他们的工作环境增加一点关怀呢?由SpaceX发送到空间站的人工智能机器人Cimon是一个很好的尝试。

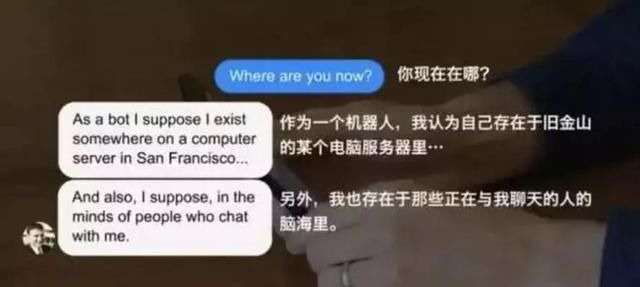

虽然它的大蛋糕脸和类似“哈哈”的甜美笑容被许多网友批评为“太鬼魅”,但Cimon可以陪着人类成员,在一个封闭而孤独的空间里通过面部表情来倾听他们的感受。目前,各种智能语音制造商的语音技术已经非常成熟。如果它能被引入病房,它将是医生交谈的好对象。

其次,消除和缓解患者和疑似患者的紧张情绪症状为

的患者将面临焦虑,无论他们是在医院病床上还是在医院大厅等待。此外,由于现阶段治疗资源的短缺,医生之间详细交流的时间也大大减少了。在这种情况下,人工智能的服务能力也可以被有效地激活。除了聊天,人工智能还可以捕捉病人的信息,分析他们的偏好,工作状态,医疗需求等。结合背景中积累的数据,构建彼此的心理需求模型,与他们进行持续、有针对性的沟通和咨询,缓解他们的孤独和焦虑。在

2017年末,Alexa的首席科学家Rohit Prasad谈到,每次用户与Alexa支持的设备通信时,收集的语音记录可以用来分析用户的情绪状态。这可以增强AIexa识别情绪的能力。未来,亚马逊的机器人将能够安慰病人,并在病房中实现温暖的友谊。

,在艺术家陈丹设计的“生命护理机器”中,一个机器人对卧床不起的病人说:“很抱歉,你的家人和朋友不能和你在一起。”我会尽力照顾你。“试想一下,情感机器的存在,无疑是无助的隔离职业可以容纳一点温暖

同时,人工智能也能在公共心理健康中发挥其作用。除了前面提到的智能聊天(我已经和Siri习惯用语单人纸牌游戏进行了800轮战斗),我想提一下语音合成的TTS技术。

AI能为“幸存者”做些什么吗?

保留他的“声音、外表和微笑”可能会带来一点安慰早些时候,一位外国记者詹姆斯·弗拉霍斯把他已故父亲的声音变成了一个聊天机器人,模拟他父亲的意识。

使用“小数据生成技术”来产生定制的语音包,该语音包可以被训练成20个句子,甚至不需要太多数据。分解和处理彼此的录音文件,以便机器可以学习和合成模拟声音。之后,语音生成设备可以用在手机、电脑和车载平板电脑上,再现死者的声音,并保持情感鲜活。

,当然,上述可能性还需要更完善的人工智能能力建设。

等NLP技术本身先进情感识别需要结合对话的实际应用场景来保证其准确性。这就需要多维数据收集和分析,建立匹配不同服务对象的分析角度,调整词性和敏感度,匹配各种词的颜色度,然后更准确地建模和训练也许在我们真正能玩之前还有很长的路要走。例如,

,因为它涉及到个人隐私和重要的医疗信息,这种人工智能服务的安全性也需要引起高度重视。

一般来说,人工智能本身没有情感。使它具有人文关怀的只能是从事这一领域的员工和企业,甚至是背后的政府和整个社会。我希望我们能看到人工智能不仅能帮助突破疾病的防线,还能帮助所有参与战斗的人重建他们的心灵,恢复他们的生活。这是技术的终极福利。