最近,中国海洋大学材料科学与工程学院的刘伟教授在新型钾离子超级电容器的研究方面取得了一系列进展。相关论文《冷冻条件下的生物矿化:制备具有复杂结构和优异钾储存性能的多孔碳材料的新途径》和《超薄二硫化钼在中空碳骨架中的可控分散:为钾离子的快速储存建立大空间》(分散良好的超薄二硫化钼纳米结构的受控设计)在国际著名期刊《纳米化学与生物化学》和《先进功能材料》上相继发表崔永鹏博士,中国海洋大学,是第一作者,刘伟教授是通信作者,中国海洋大学是唯一的签字人。

随着锂离子电池的快速发展,特别是在动力汽车和大规模储能方面的推广应用,全球锂资源日益紧张,严重限制了锂离子电池的广泛应用。作为锂离子电池的潜在替代品,钾离子储能装置的研发受到了广泛关注。钾离子具有与锂离子相似的电化学性能,储量丰富,来源广泛,价格低廉,在储能领域显示出良好的应用前景。相关钾离子存储材料和器件的研究已成为当前科学研究的热点之一然而,钾离子的半径远大于锂离子的半径,这导致了钾离子存储过程中原始电极材料的严重结构损伤和器件性能的明显退化。因此,如何设计和构建满足钾离子扩散热力学和动力学要求的新型电极材料,开发低成本、高性能的钾离子电极材料成为当前研究的热点和难点。

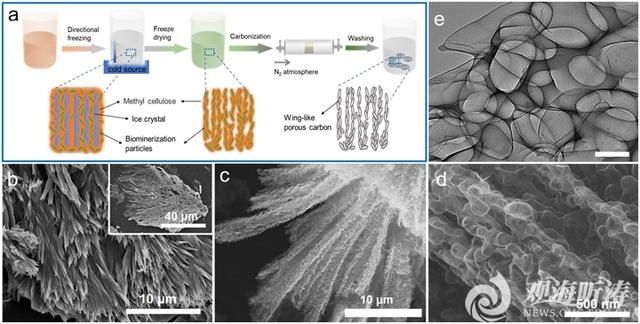

为解决上述问题,刘伟教授的团队利用低成本生物质为原料,借鉴自然界常见的生物矿化现象,利用生物大分子参与诱导,在实验室成功实现了可控制备类生物矿化的有机-无机复合材料。此外,它还利用低温冷冻技术加速了生物矿化过程,为今后大规模生产此类材料奠定了基础。基于矿化结构制备的多孔碳材料不仅具有新颖的三维连通囊泡结构,而且作为电极材料表现出优异的钾离子存储性能该研究不仅为可控制备复杂新型多孔碳材料提供了新的途径,而且通过模仿自然实现了人工技术与自然结构的完美结合,为低成本绿色制备新材料拓展了新的空间。

图1生物矿化

制备的多孔碳材料的示意图和形貌为了进一步提高电极材料的性能,基于“为大离子构筑大空间”的理念,刘伟教授的团队引入层状二硫化钼和多孔碳材料进行复合,并提出了两项新技术:多孔腔内自负载二硫化钼纳米片和有机分子逐层膨胀通过对碳表面官能团的简单修饰,在水热环境下成功实现了二硫化钼纳米片在多孔碳中的自负载和均匀分散,为钾离子的快速传输和扩散奠定了基础。同时,首次利用乙二醇和多巴胺分子在二硫化钼的层状结构中实现有序的分步插入,有效地扩大了二硫化钼的层间间距,从而有效地促进了电极材料在动力学上的快速储钾行为。用该材料作为电极材料组装的钾离子电容器的储能性能明显提高

199刘伟教授的团队长期从事新能源和储能材料领域的应用基础研究。近年来,在国家自然科学基金和山东省自然科学基金的支持下,利用海洋生物资源开展了新型碳材料、电化学储能装置等方面的设计和合成研究工作。相关研究成果先后在国际著名期刊上发表。化学。美国化学学会应用材料。界面、绿色化学等。发表在ACS纳米和先进功能材料上的研究成果是该团队在先进储能材料和器件领域取得的又一重要研究进展。