谈四书五经。五经之中,有一本叫《春秋》,也叫《春秋》,林箐、石琳等。有时它被《左传》所取代。为什么?首先,《春秋》、《左传》、《公羊传》和《谷梁传》是四部不同的书。以下三部传记的全称是《春秋左氏传》、《春秋公羊传》和《春秋谷梁传》。它们都与春秋有关。这是怎么回事?

《春秋》是我国古代儒家经典的“六经”之一。这是我国第一部编年史,也是周代鲁的国史。据说现存的版本是由孔子修订的。《春秋》的编年史语言极其简洁。几乎每一句话都暗示着赞扬或批评。后人称之为“春秋笔法”和“韦偃大邑”。然而,也有晦涩的词语和过于简单的表达,这给后人带来了许多不便。后人为了更好地表达《春秋》的内容,许多学者对文本进行了解读,以弥补原书的不足。据韩曙《文怡志》记载,汉代注释《春秋》有五种传记。后来,《邹传》十一卷与《贾传》十一卷分开。只有《左传》、《杨公传》、《谷亮传》流传至今,被称为“春秋三传”

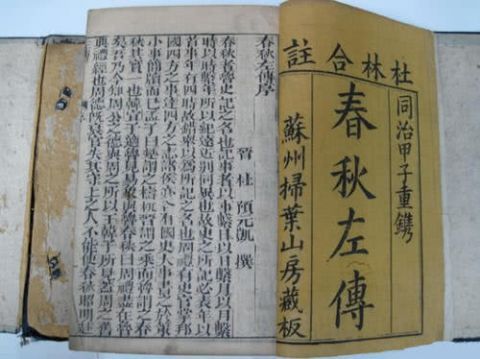

1,《左传》

《左传》,又名《左氏》、《春秋左氏传》、《左氏春秋》,30卷《左传》的作者司马迁、班固都认为他们是与孔子同时代的鲁国历史学家左丘明。《韩曙·文艺志》记载,《春秋》是左丘明命弟子“各顾各的意思,各失其真”是用史实来补充《春秋》,从《左氏家传》中清代学者认为《左传》是根据刘欣的名字改编的。平易近人的观点认为,根据对传记和结局日期的分析,《左传》是战国早期人们根据各国史料编纂的,可能不是出自同一作者之手。

与《春秋》相比,《左传》的传记与经典并不十分吻合。同时,《左传》补充和丰富了《春秋》的内容,通过记载鲁国家的历史事实,扩展了各国的历史。它不仅记录政治事件,还广泛涉及社会各个领域的“琐事”。它把《春秋》记载历史的方法变成了系统的、有组织的编纂史书的方法。在记录春秋史实时,也引用了许多古代史实,从而增强了《左传》的史料价值和自身的文学性。因此,《左传》是研究春秋历史的珍贵工具书。

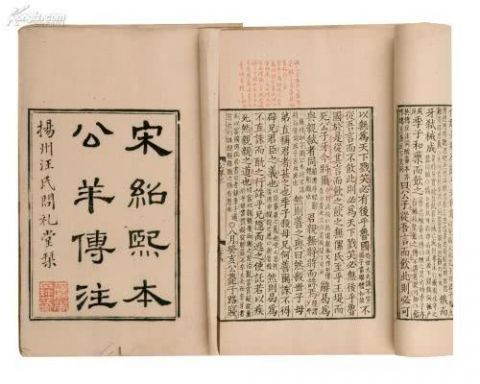

2,《杨公传》

《杨公传》又称《春秋杨公传》和《杨公春秋》,是儒家经典之一,注释《春秋》它始于公元路引,止于鲁哀公十四年(公元前481年),与《春秋》的始末相同。相传作者是战国时期齐国夏紫、杨公高的弟子。

《公羊传》最初只是口头流传的。西汉景帝时,传到他的曾孙寿,由寿和胡木生(子)“写在竹帛上”《杨公传》包括东汉的何休、《春秋杨公释》、唐代的严旭、《杨公传》和清代的陈力《杨公一书》

《杨公传》善于阐释书的“言外之意”,字里行间透着圣人之意,为权威提供统治世界的理论依据。这部传记自始至终贯穿着一个“大一统”的政治主题,即以强大的君权统一整个国家。这一政治主张符合统治者的需要,因此受到统治者的青睐。

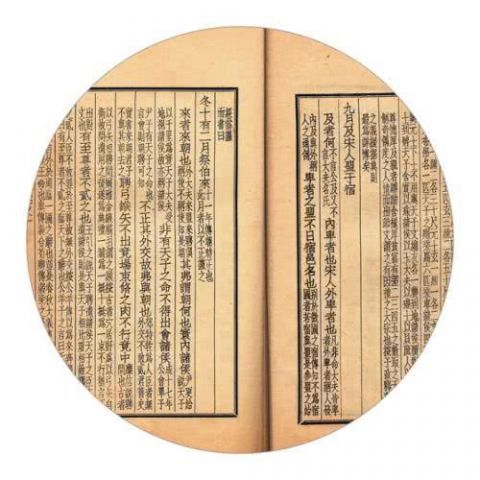

3,《谷梁传》

《谷梁传》又称《春秋谷梁传》和《春秋谷梁传》,是儒家经典之一,注释了《春秋》一书它始于公元722年的路引,止于公元前481年的鲁哀公这一体裁类似于《杨公传》作者据说是的弟子,他生于战国时期的鲁,名叫顾良池。起初,它也是口头传授的,直到西汉时期才写成。

《谷亮传》注重礼仪教育和宗法制度友谊。它主张,必须严格区分高与低,以服务于缓解统治集团内部矛盾和稳定封建统治的长远利益。因此,它也受到了统治阶级的极大关注。这是我们研究秦汉及西汉初期儒学的重要资料。

《春秋》、《左传》、《杨公传》、《谷亮传》作为儒家经典,受到历代统治者的推崇,长期以来一直是封建统治阶级的教科书和科举考试的内容。《左传》在唐宋时期被称为“大藏经”。《谷亮传》和《杨公传》在唐代被称为“小经典”,在宋代被称为“中经典”。这三部传记都被列为唐代九经中的国学科目和科举科目。(文/阅历史地图/源于网络)