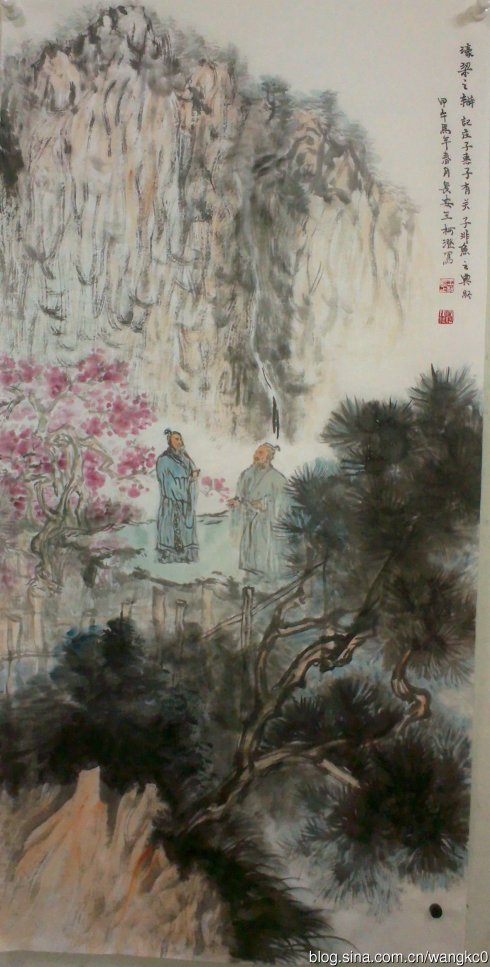

濠梁之辩

400x252 - 295KB - BMP

濠梁之辩

300x454 - 50KB - JPEG

濠梁之辩

410x300 - 6KB - JPEG

庄惠之辩的争鸣佳话-高端生活频道

355x244 - 41KB - JPEG

子非我,安知我不知鱼之乐?

301x392 - 37KB - JPEG

| 外篇《秋水》 濠梁之辩:子非鱼,安知鱼之乐?

800x533 - 40KB - JPEG

原创杂文】濠梁之辩-腾讯网

640x360 - 13KB - JPEG

高考语文庄子与惠子游于濠梁理解性默写及答案

300x199 - 26KB - JPEG

濠梁之辩 浅析

678x260 - 29KB - JPEG

濠梁之辩的原文_百度知道

490x967 - 89KB - JPEG

如何评价濠梁之辩?-悟空问答

640x422 - 41KB - JPEG

| 外篇《秋水》 濠梁之辩:子非鱼,安知鱼之乐?

800x450 - 39KB - JPEG

濠梁之辩的作品赏析_百度知道

490x818 - 85KB - JPEG

子非鱼,安知鱼之乐?【濠梁之辩】到底是谁赢了

600x425 - 108KB - JPEG

濠梁之辩的浅析- 简书

300x240 - 14KB - JPEG

简介:二人的辩论言辞有诡辩之疑。原文庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:"鯈鱼出游从容,是鱼之乐也?"惠子曰:"

基于此,把“濠梁之辩”思想主题归结为“知他心”问题,可能恰恰是大成“问题”的观点:很难理解,向以“知道”“真知”为鹄的的庄子,何以会急切

濠 梁 之 辩 野兽98959父蠢上传于2012-05-07 (高于99%的文档) 1 、濠梁之辩 庄子与惠子游于濠梁之上。 庄子曰: 倏鱼出游从容,是鱼之乐也。惠子曰: 子非鱼,安知鱼之乐?庄子

两个彻底的主观唯心论者~碰到一起是无解的~会辩到地老天荒~也没人能终结的了 这个故事辩论味更浓于哲学问题~严格的讲庄子耍赖了~

庄:“儵鱼出游从容,是鱼之乐也。” 惠:“子非鱼,安知鱼之乐?” 庄:“子非我,安知我不知鱼之乐?” 惠:“我非子,固不知子矣;” 惠:“子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣。” 庄:“请循其本。子曰`汝安知鱼乐'云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。” = 在分析这个论辩之前,先介绍一个“摩尔悖论”:某人断言“p并且我不知道p”。这里的悖谬之处是显然的--一个人怎么能同时说p并且又说他不知道p呢? 现在可以用知识逻辑对该论辩进行形式化:(p表示鱼乐,z h y表示庄子 惠子 鱼,K表示知道) (1) z: (2) h: (3) z: (4) h: (5) z: #%^ *.. (&$.# 只分析1234. 如果把看做一个整体记为,那么惠子在(4)中实际上就已经同时断言了和,这里其实就已经出现了摩尔悖论--惠子一边说自己不知道庄子,一边说庄子不知道鱼乐,而后者其实已经蕴含了“惠子知道庄子不知道鱼乐”,所以惠子的话产生了矛盾。 = 但是这个论辩还可以有更深入的分析

我以为庄子从一开始就运用了诡辩的技巧。因为当惠子说:“你不是鱼,怎么知道鱼的快乐呢?”时,庄子回应:“你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐呢?” 表面上庄子用的是归谬法反驳,其实不然。 因为“你不是鱼,因而你不知道鱼的快乐”和“你不是我,因而你不知道我知道鱼的快乐”两句话中有本质的区别。前者的推论前提是:“一个人不可能知道(或者体会到)其他人(或者动物)的感情状态”,因为每个人都是独立的个体,个人的情感状态,只能靠主体通过语言、动作、表情等方式向外界表达而被其他人所感知,这种表达与主体的情感状态(即表达的客体)是否相符,他人无从得知。因此,他人的快乐、痛苦、悲伤等情感无法用客观的定理和前提所推论出来。评价他人是否快乐,只能靠主观感受、猜测等非理性的方式去得到结论。这样得出来的结论都不是百分之百正确的。而且就算是快乐,各人也有各人不同的感受,不可能每个人对快乐的感觉都是一样的。所以说除非你有心灵感应,能感知他人内心,否则连鱼是不是快乐你都不能确定,更不用说体会到鱼的快乐了。 而对于庄子说的“你不是我,因而你不知道我知道鱼的快乐”就不一样的,“我知道(或不知道)鱼的快乐”不是一种感情状态,而

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鱼出游从容,是鱼之乐也。 ”惠子曰:“子非鱼安知鱼之乐? ”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐? ”惠子曰:“

A庄子与慧施 惠施是先秦名家的代表人物,和庄子即是朋友,又是论敌。《庄子》一书,记载了他们之间的许多辩论,这只是其中的一次。这个故事是很有名的,受到古今中

回到濠梁之辩。就是说,当惠子这样质疑的时候,庄子应该对惠子就庄子表达的“鱼出游从容,是鱼乐”的称述的质疑加以澄清---他庄子凭什么说 是鱼乐也 ?但是,庄子下意识的玩

才又向前邁進了一步。今日我們談到道家之學,多以老莊為要;談到名家之學,則以惠施公孫龍為先。看似毫無交集,實非如此。基於一探究竟之心,便決定以濠梁之辯來探討莊惠二