2019年,英欧谈判形势突然改变,从美乌通电事件发酵到克什米尔危机爆发,历史学家进行了各种各样的介入,诉讼说“不要做无谓的事情,强行服从王事”。 人们常说“历史学家有公论”,历史训练像查克·舒马尔一样贫弱,在弹劾扑克前夕宣布凛。 各国的“史家”们每次听到这句话,都挥动着胳膊喊着“我们在这里,这是为了诸位的“公论”,但是没有人理睬。 秉笔议史,略见一斑,但建言的现在,公允性和公信力是必要的。 2019年的焦点问题历史性强,历史学家引导舆论的地位也与往年不同,值得玩味、反省和盘点。 唯一的中曲直变得复杂起来,只怕以下的东西“不能用那种力量”。

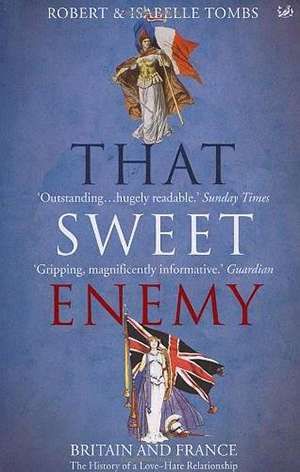

2019年和往年一样,从脱欧开始,终于脱欧了。 意大利复兴运动功臣达泽义夫人有这样一句名言:“意大利已经完成,轮到他们做“意大利人”( Fatta l'Italia,biognafareliitalian )。 在欧洲一体化进程中,政治身份两极化。 有人读康德的《追求世界政体的普遍历史观念》( ideezueineralligemeinengeschihteinweltbürgerlicherabsicht )效果很好,“自我意识上升到局部公共意识”是欧盟制度整合的速度 众人怨恨联邦主义的速马,把他们的民族国家主义者甩在“历史时间”之后。 2016年至今,欧洲的历史车轮还没有想到会不断前进,但是目的地变了。 倒不如说“落后者”走上千里,“先进者”赶不上。 这个比例在学术界是严重的不平衡,结果高中充斥着“欧洲国民”。 他们“低沉的白云”,守护着本土人民主义狭隘的愚蠢,以及“西方价值”的辉煌阵线,不能和“世界市民”和“国际主义者”一起沦落到被罚下笔伐的田地里,像杰弗里萨克斯一样孤独寂寞。 1月4日,思想意识进步的亲欧派“英国高中团体”和“拉塞尔集团”代表全英伦大学的信任议员,要求根除“无协议脱欧”,“学术、文化、科学倒退,数十年内无法恢复。 欧洲派学者驳斥了“国家没有受到政治奴役,所以不能交流科学学术”的论调。 其中剑桥的图姆斯( Robert Tombs )与法国的伊莎贝尔夫人连着《甜蜜的世仇:英法爱恨史》,虽然不能说没有欧洲的情结,《英国人和他们的历史》却向苏格兰的亲欧学者作证说“历史家支持着英国”。 伦敦政经的普罗科尔斯( Gwythian Prins )曾经仿效帝国的老例子涉及到非洲丛林的危险,终身以驳倒“英国衰退论”为自己的使命。 牛津大学的罗宾逊( Daniel Robinson )代表了青年一代对英联邦道统、文统和政统的微妙关怀。 学者支持脱欧,个人色彩尤为沉重。 左派的“留欧”人原本不理解欧洲系的知识分子提倡脱欧,其实什么都没有改变。 对于家庭受纳粹迫害的波兰裔狄西卿( Ruth Deech )、从捷克移民到英国的汉卡教授( Rudolf ha聪ka )来说,欧洲政治的负面记忆反映了英国宪政唯一的“适度”。

“甜世仇:英法爱怨史”

“甜世仇:英法爱怨史”

英国为什么“过于温和”而不适合欧洲,结果是个谜。 左翼主张像塔克图克、维克顿一样,脱欧公投为了民众的主权而觉醒,发挥自我实现的力量,但深陷布鲁塞尔泥沼与技术官员的手破坏民主一样。 这是基于大陆宪法的框架,依赖美国最高法院的变革,在伦敦只要人们占领西敏宫就能达成的假设。 这个“英国无产独裁、欧盟新自由主义阴谋”和“英国和平发展、欧洲暴力革命”的普遍脱欧论调看起来像南辕北,伙伴们也不一样。 例如,阿拉伯文化( David Abulafia )、斯塔基( David Starkey )等继承了巴克的“法国革命反省”精神,主张英国温和的政治基因和灵活的议会制度从二手开始依然存在。 民主主权不应屈服于外部宪法制度。 右派停止脱欧,左派开始脱欧。 刚开始走路,接下来是工党的主政,全世界的左翼都梦想着仰望。 这种“渐进主义”不一定满足革命政治的国际诉求,包含着马克思向往非异化直接参政的浪漫感情。

但是,很多历史学家将“主权脱欧论”视为“英国例外论”,甚至还有“政治文化沙文主义”。 例如格雷格尔( Neil Gregor )、哈里斯( Ruth Harris ),以新左派和反殖民主义的立场否认英国在任何意义上的“特殊性”,例如莫里( Renaud Morieux )、曼德勒( Peter Mandler ),是文化、社会和经济交流史的“厚厚的基础、长久的 别人做同样的事,而且脱欧的文化素描比政策批判多。 欧洲历史巨匠埃文斯( Richard J.Evans )曾引用过舆论( Yougov )的舆论:近半年来,脱欧者也支持死刑,特朗普与恢复死刑的话语巧妙地联系在一起,像飞越城郭内方向的海伦一样编织了“脱欧者残忍”的印象派画卷。 英国史硕学科利( Linda colly )在公投前基于“英国人:国家的形成”的基调,客观地揭示了“不列颠属性”的现代历史文脉,不能说是不公正的。 但是2016年经历了两次痛苦,受到美国主流舆论的牵动,也谈到了“脱欧揭示英国腐败的核心”等应景。 无论是“死刑说”还是“腐败说”,西德兰群岛( Shetland )都因欧洲渔业的冲击而被“发誓不离开欧洲”的老渔夫们所不知道。 相反,“主权论”的更强有力的批评者,例如罗斯柴尔德( Emma Rothschild ),丹( John Dunn ),涉及到了打击者低估脱欧带来的社会效应,例如反开放、反自由、反国际化的风潮,以及欧盟崩溃、北约。 韦斯穆斯填补了刚刚印刷了《英国的欧洲》的《希特勒传》,既期待欧洲的联邦化,也期待与英国保持距离,反对“今脱”“速脱”,为了不让欧洲震撼,成为了英伦的后患者。

琳达·科里

琳达·科里

后患不仅体现在国际安全上,也体现在资源调度上。 学术界精英倡导衰退,举着“学术交流无国界”的大旗,但也关心经费,特别是担心欧盟的“地平线2020”计划触礁。 对此,马尔科姆爵士( Sir Noel Malcolm )在梅梅版《脱欧协议法》第137条中写到,保证英国的2年间“伊拉斯谟”和“水平线”两个计划不变,脱欧后有所增加。 英国为什么要走在欧盟轨道的尽头,加入按GDP比例支付的“相关会员国”? 毕竟,以色列、挪威、瑞士大学的科研是无法律性的、意义性的,不得与德国竞争,进入欧洲。 当然,如果欧盟结构性科研资助突然终止,或者科瓦尔县、苏格兰、威尔士学校的部分经费来源可以被切断。 这种各样的后遗症,还在等待唐宁街十号的预防和执行。 此次保守党进入主北方左翼腹地后,至少涌出泉水之恩,散布水滴相报、英镑,结成好缘。 苏格兰、威尔士等宿敌,恐怕既不希望报复也不希望受惠。 据卢梭报道,英国人只在选举议员时,暂时享受自由,最终失去自由而抵抗( lepeupleanglais...nel’est Fiona hill )。

不用说这些科学教育家的集体是如何发挥作用的。 有时候,学者自己的力量反而显着了。 2019年在加拿大魁北克召开听证会,重新审视了当时的《世俗主义法案》。 2007年,泰勒( Charles Taylor )主办了“文化差异和咨询委员会”,提议警察和法官等公务员不得佩戴宗教标志。 去年,他在一线进行了自我批评,说他当时没有预见到伴随着种族仇恨的感情,带来了不少舆论动摇。 被政治魁北克的乐高提问,知事说“不应该问泰勒。 他自己已经脱离了《泰勒布萨尔》的共识”。 的确,与泰勒合作写长篇报告的“魁北克主权运动”的支持者、前总督的弟弟、历史家布夏尔( Gérard Bouchard )仍然坚持原案。 另一个例子是因微观历史而闻名的犹太历史学家金茨堡( Carlos ginzburg )。 2019年春天,意大利都灵的书展抗议新纳粹分子实验室的出版社的参展。 经过隔空激战,“阿塔福特”书局被赶出本展。 金斯伯格的父亲莱昂内( leoneginz burg ),在反纳粹报纸《自由意大利》阵线上为正义牺牲过,其母亲natalia也是反纳粹,作为一流的女作家,那部小说最近一年又被复制了。 在都灵事件中,卡洛金斯伯格的声音可能远远大于“无名”( Wu Ming )组的“五名”名人。

查尔斯泰勒

查尔斯泰勒

金茨堡(卡洛斯ginzburg )

金茨堡(卡洛斯ginzburg )

总而言之,裁决、行动、支持和反对的人,有理由的人很少,没有理由的人是无法达成的。 越有意识越危险,追求冷静梦想的人比轻症白日梦更值得警惕,对社会的善用也更有价值。 史家因为是“辞多”,所以必定是“史”—“文胜质则史”的历史:编繁言碎语,书不是一个轻浮的君子。 更加谨慎,动摇,只怕说不完,立论不稳定,连掌舵的力量都没有。 但是,决策是一种瞬间行为,其目的是实现无数局部真理,以公理为指导,逻辑联系,达到质量的变化。 因此,政治超越了具体的束缚,希望历史学家们有前瞻性,指出和评价,总是胜过有无。

(本论文来自澎湃新闻,更多原始信息请下载“澎湃新闻”APP )